В Кызыле, в

уютном гостеприимном доме на улице Пролетарской, живет красивая пара: Георгий

Ефимович и Зинаида Владимировна Лукины. Шестьдесят пять лет они вместе, и до

сих пор Зина смотрит на своего Гошу влюбленными глазами. И есть за что: он и в

восемьдесят девять лет такой же, как в молодости, озорной и юморной, так же

полон добра и оптимизма.

В Кызыле, в

уютном гостеприимном доме на улице Пролетарской, живет красивая пара: Георгий

Ефимович и Зинаида Владимировна Лукины. Шестьдесят пять лет они вместе, и до

сих пор Зина смотрит на своего Гошу влюбленными глазами. И есть за что: он и в

восемьдесят девять лет такой же, как в молодости, озорной и юморной, так же

полон добра и оптимизма.

Про Георгия Ефимовича, на

которого одна за другой две похоронки приходили, никак нельзя сказать «дважды

похороненный». Можно только так – дважды живой. И не дважды даже, а трижды,

потому что и после войны не сдался тому последнему осколку, который до сих пор

прячется в его теле. Только два боя в августе сорок четвертого на его долю

выпало, но Гоше их на всю оставшуюся жизнь хватило.

Круткий да вёрткий

– Георгий Ефимович,

гляжу на вас с Зинаидой Владимировной и понимаю, что именно такой старости

пожелала бы и для себя.

– И дай бог каждому

прожить так, как прожили мы с Зиной. Трех достойных детей вырастили, семь

внуков у нас. А правнуков – аж шестнадцать: старшей Тане двадцать лет, младшему

Егорушке – два годочка.

В одиночестве с Зиной ни

дня не кукуем: все вокруг нас, все заботятся, хоть и живут отдельными домами. А

больше всех – старшая дочь Татьяна, потому что от нас неподалеку живет. И приготовит,

и постирает, и помоет. Я вот как пять лет назад сел в инвалидное кресло, так и

сижу теперь сиднем.

А до этого сам со всем

управлялся. Сызмальства круткий да верткий – весь в отца. Он такой же

неугомонный был.

– Из каких же мест род

таких крутких да вертких пошел?

– По соседству с Тувой –

из деревни Жербатиха Минусинского уезда Енисейской губернии, предки мои в 1865

году одними из первых деревню эту заселили. А приехали туда с Перми.

Потом дед мой Осип

Савельевич Лукин вместе со своими братьями Андреем и Иваном переехал в село

Кочергино, а старший брат Карп остался в Жербатихе. Переехали потому, что в

Кочергино лучше жилось: пашни свободной много было. Шестеро детей у деда с

бабушкой было: три девочки, которые в младенческом возрасте умерли, и три парня

– Демид, Феклист и Ефим.

А семья матери моей

Анисьи Ивановны, в девичестве Смирновой, из Костромской губернии в Сибирь

перебралась.

У тяти и мамки двенадцать

душ детей было. Половина еще в младенчестве умерла, а шестеро живы остались:

Елена, Мария, Галина, Марфа, я и брат Владимир. Все мы в Кочергино родились.

И вот ведь как вышло: не

только характером я в тятю пошел, но и судьбу его повторил.

– В чем же повторение

судеб отца и сына?

– Так нас обоих живыми

похоронили. Только отца – один раз, а меня – дважды.

Тятя мой – Ефим Осипович

– тоже солдат: Первой мировой войны, в 1914 году его призвали, и целый год от

него вестей не было. Решили, что убитый, и отпели раба божьего Ефима в сельской

церкви. А потом, месяца через три, весточка от него пришла – жив.

Домой он под самый конец

войны вернулся – крепким инвалидом. Правая нога у него здорово хромала, а

правая рука плетью висела. К тому же и припадки сильные били. Несмотря на

увечность, жадным до работы был. Одной рукой со всем хозяйством управлялся.

– Велико ли хозяйство

было?

– Немалое по меркам

деревни нашей: три лошади, две коровы. Сеялка да веялка. Большой надел земли:

сажали пшеницу, овес.

Отцу брат его Феклист

помогал. У Феклиста одна лошадь была, он на ней товары из города в деревню на

продажу возил. В тридцать четвертом его раскулачили и сослали в Усть-Можарскую

трудовую колонию, она неподалеку от нас находилась, в Артемовском районе.

Деревенские ее Можаркой называли.

Его жена, тетка Дуня с их

приемной дочерью Крестей потом вернулась, а дядька в 1940 году умер там от

голода. А ведь здоровый, крепкий такой был мужик.

Колхоз «Ранний восход»

– Как же вашу семью

первая волна коллективизации не задела?

– А с тятей колхозники

связываться боялись. Горячего нрава был мужик. Он и одной левой рукой мог здорово

треснуть. Поэтому нас и не задевали. И только после его смерти в 1936 году

мамке моей пришлось в колхоз вступить.

В Кочергино вначале два

колхоза было: «Ранний восход» и «Вторая пятилетка». Потом один объединенный

«Ранний восход» остался.

Тятя перед смертью болел

сильно, сказались ему фронтовые раны, пришлось и последнюю корову продать,

остались мы и без кормильца и без кормилицы. При вступлении в колхоз

потребовали отдать лошадь, последнюю, что у нас осталась. Отдали, а кошевку,

это сани такие со спинкой, жалко было отдавать. На сеновале спрятали, сам и

помогал ее сеном забрасывать. А потом сам же и разболтал об этом конюхам. Они

пришли ночью и укатили кошевку. А нам и невдомек. Потом смотрим: председатель

колхоза на ней раскатывает.

Трудно было в колхозе.

Мне, как тятя помер, только десять стукнуло, а за старшего мужика в доме

остался. Брат Вовка – младше меня, пацаненок совсем. А с сестер какой спрос?

Выживали, в основном, за счет своего огорода и скота. Держали трех овечек, двух

свиней, гусей. Наша семья еще не очень бедствовала, а вот рядом с нами мордовка

Прасковья Мартынова жила, так ее дети только картошкой питались. И таких

полдеревни было. Но и мы, в конце концов, проели свою живность.

– А как со школой,

учиться довелось?

– Довелось немного: всего

четыре класса и окончил. У нас в селе четырехлетняя школа была, а в Шошино,

деревне в двух километрах от нас, семилетка. Кто закончил четыре класса, туда

ходил. Но в тот год, когда я четырехлетку окончил, был такой приказ, чтобы

детей из других сел не принимать на учебу. Вот нас, двадцать пять кочергинских

учеников, и выгнали из Шошино.

Мне двенадцать тогда

было. Пришлось нам вместо школы на пашню идти, боронить да пахать. Норма тогда

такая была, что в день нужно один гектар земли вспахать. За это получали один

трудодень. Спали в амбарах, в которых нас ночью клопы поедом ели. Почитай, все

время, кроме зимы, в поле проводили. Домой-то ехать далеко. Вот так и жили.

А в начале сорок

третьего, зимой, выучился я на тракториста, курсы в нашем селе были организованы.

Весну и лето – уже не с сохой за лошаденкой, а на тракторе. А там и на войну

призвали.

В семнадцать годков

– Вы ведь в двадцать

шестом году родились. Значит, призвали вас семнадцатилетним?

– Так точно! Родился 17

февраля 1926 года. Призвали в октябре сорок третьего. Семнадцать годков мне

тогда было. С нашего села еще до войны начали парней пачками в армию призывать.

Думаю, уже тогда знали, что война будет.

А в октябре сорок

третьего посадили нас, двенадцать кочергинских парней-одногодков, на телегу и

привезли в Курагинский райвоенкомат. Там врачи нас маленько осмотрели. Затем

отправили на абаканский вокзал, посадили на поезд, и – в Красноярск. А оттуда –

в городишко Заозерное. Кормили там хорошо, горбуши – навалом. А вот померзнуть

пришлось.

Морозы в тот год ранние

были, невозможно холодно. А одежонка на нас плохонькая. Выдали нам бушлаты,

брюки-галифе, гимнастерки, а всё старое, перелатанное. Спали в казарме на

двести человек.

До марта 1944 года

обучали нас военному делу. С утра и до вечера ползали по снегу туда-сюда, окопы

рыли. Там же меня определили в пулеметную роту, показали, как с пулеметом

обращаться.

Потом в теплушках нас на

запад отправили, привезли в город Кингисепп Ленинградской области. Я и мои

товарищи пополнили пулеметную роту в составе 108 гвардейского стрелкового полка

43 стрелковой дивизии третьего Прибалтийского фронта.

–  Готовясь к нашей

беседе, постаралась теоретически изучить пулемет и узнала, что его расчет из

пяти человек состоит. Вы кем были?

Готовясь к нашей

беседе, постаралась теоретически изучить пулемет и узнала, что его расчет из

пяти человек состоит. Вы кем были?

– Молодец, хорошо

подготовилась. В личном составе пулеметного расчета действительно пятеро:

командир, два наводчика и два подносчика снарядов. Я наводчиком был.

Пулеметчики своим огнем

пехоту поддерживали. Нас в бою сбоку ставили, чтоб по своим не попадали. Лежишь

и ждешь команду. В пулеметных лентах – по двести пятьдесят патронов. Как

жахнешь, всё вокруг горит. А сам пулемет «Максим» тяжеленный, судите сами,

двадцать четыре килограмма весит, его станок – тридцать четыре, бронещит –

десять, да ленты с боевыми патронами по десять килограммов каждая.

Кому первый бой, а кому последний

– Первый свой бой

помните?

– Как не помнить. Первый

мой бой был за город Выру, что в Эстонии. Наша дивизия туда из Пскова через

Чудское озеро дошла. Дней десять пешком туда шли.

Только заняли огневую

позицию, дали несколько очередей, как с той стороны снаряд прилетел и взорвался

рядом с нашим пулеметом. И земляка-одногодка моего, Сережку Четвертакова

осколками от того снаряда убило. Вот так: кому первый бой, а кому он же и

последний. Восемнадцать годков только и пожил дружок мой.

Я-то живым остался за

счет щитка пулемета, он от осколков прикрыл. Оглушило только. Как пришел в

себя, смотрю: Сережа рядом лежит, ногами как-то странно дрыгает. Я было к нему,

а тут команда: «Вперед!» Пулемет-то наш снарядом разворотило, так автомат

схватил и – вперед, в атаку.

– С криком «За Родину,

за Сталина!» бежали?

– Ну, это вы фильмов

насмотрелись. Конечно, и такое кричали, но чаще бывало, что с матерками шли,

это я сам слышал.

Почему, думаете, в атаку

все поднимались? Ведь каждому жить хотелось, а были среди солдат и трусливые, и

боязливые. И такие, как мы: молодые, необстрелянные, перепуганные, только что

на передовую попавшие. Но если не поднимешься, тебя мигом – под трибунал, а то

и на месте могли расстрелять.

В каждом полку – штрафбат,

в котором были солдаты, в чем-то провинившиеся. Их в первую очередь в бой

бросали, в самое пекло. Кто из этого штрафного батальона живым оставался, того

опять в нормальный отряд переводили. Только никого почти и не оставалось.

Об этом все солдаты знали,

вот матерками сами себя и подбадривали, когда в атаку шли.

– И вы тоже, идя в

первую атаку, матерились, Георгий Ефимович?

– Я – нет. И тогда, и

сейчас не по нутру мне это. «Ура!» кричал и бежал вперед. А в голове только

одна мысль: «Хоть бы не убило».

Внук Алёша, когда

маленький был, всё у меня спрашивал, как живым на войне остался. Отвечал, что

от пуль уворачивался: вот они летят, а я – раз, и в сторону отскочу. Как еще

мальцу объяснишь, что на войне у каждого – своя судьба. И никто не знает: живым

или мертвым сегодня будет.

Хоть и враг, а человек

– Город Выру, за

который вы свой первый бой приняли, 13 августа 1944 года освободили, это я по

военным сводкам уточнила.

– Приятно беседовать со

знающим человеком. А я вам так, с налету, эту точную дату и не сказал бы.

Значит, получается, что я в этот день впервые лицом к лицу живого врага увидел

и в плен его взял.

– Как же это

случилось?

– Выру – городок

небольшой. Дома – в два и три этажа, и все – с подвалами. Как мы его взяли,

командир взвода послал меня один из этих подвалов осмотреть: «Зайди, из

автомата пальни сперва, а потом посмотри, что к чему».

Осторожно так спускаюсь,

даю автоматную очередь. Смотрю, вроде никого, поворачиваюсь, а передо мной –

немец. Он за дверью прятался, вот я его и не приметил.

С поднятыми руками стоит,

здоровый такой, высокий, но в возрасте, лет эдак пятидесяти. Стою,

ни жив, ни мертв. Но чтобы выстрелить, такой мысли

не было. Хоть и враг, а человек ведь, да и безоружный – руки поднял, что

сдается.

Автоматом ему показываю,

мол, иди вперед, а я – за тобой. Вышли, командир меня по плечу похлопал,

дескать, молодец, что пленного взял. А у меня поджилки трясутся.

Приказывает командир

отвести пленного за забор. Неужто на расстрел? Очень мне в него, пожилого

такого, стрелять не хотелось, но если бы приказали, пришлось бы. А как дошли до

забора, увидел, что там уже кучка пленных на корточках сидит. И я своего там

оставил. От сердца отлегло.

Скитания раненого

– А  как вышло, что вас

дважды похоронили?

как вышло, что вас

дважды похоронили?

– Дело так было. Как

взяли мы Выру, приказ по дивизии: «Прорвать оборону фашистов под Пылвой». Эти

городки неподалеку друг от друга.

И в первый же день боев

за этот Пылву меня ранило. Немцы под натиском побежали, но в нашу сторону два

снаряда прилетело, и мне правую руку перебило.

Очухался в медсанбате. А

рядом с ним железная дорога проходила. Немцы начали ее с воздуха бомбить, и

нашему медсанбату тоже досталось. Взрывной волной все окна повыбивало, а мне в

поясницу несколько осколков попало.

Врачи потом все их

повытаскивали, но один все-таки прозевали. Жена потом всё ощупывала этот

бугорок, беспокоилась, а он то в одном месте, то в другом. А со временем исчез.

Думаю, что в тело мое этот осколок врос.

В медсанбате дней шесть

пробыл, потом нас в монастырь у озера Ильмень привезли, там как бы перевалочная

база была для раненых. Через две недели – в Ленинград. В ленинградском

госпитале в коридоре был вывешен список тех, кому будут делать операцию. Я в

нем самым последним значился. Но, бах, ночью раненых – в поезд, отправляют в

Читу.

Но до Читы меня не

довезли: кость в руке полопалась и начала гнить. В Свердловске с поезда сняли и

отвезли в местный госпиталь. Восемь месяцев там руку лечили. Чуть заору от

боли, меня сразу на операционный стол: снова руку от осколков кости чистят. Все

страшился, как бы мне ее совсем не отрезали. Но обошлось, слава богу.

И ведь тоже, как у тяти,

вышло: и ему, и мне на войне руку покалечило, и тоже – правую. От локтя до

запястья была у меня обтянутая кожей кость, только годам к пятидесяти она мясом

обросла.

Так вот, пока вся эта

история с ранением да скитанием по госпиталям длилась, родные успели на меня

две похоронки получить.

Первая – о том, что убит

14 августа 1944 года, а я только ранен был шестнадцатого августа. В извещении и

место указано, где я похоронен: деревня Осулла Выгорского уезда Эстонской ССР.

Сестра Елена потом

рассказывала, что когда в конце сентября получила конверт с этой похоронкой,

целый день не могла его домой принести, только под вечер решилась эту страшную

бумажку матери отдать. Елена в войну в Кочергино почтальоном работала – трудная

доля, бабы на нее со страхом смотрели: вдруг и им весть о погибшем несет.

Через неделю весточку от

меня получили, что в госпитале лечусь. А через месяц – вторая похоронка: умер в

ленинградском госпитале от ран.

Мои уж не знали, что и

думать: то ли жив я, то ли помер.

Окончание – в №23 от 26 июня 2014 года.

Интервью Юлии Манчин-оол с

Георгием Лукиным «Трижды живой» войдёт тринадцатым номером в шестой том книги

«Люди Центра Азии», который сразу же после выхода в свет в июле 2014 года

пятого тома книги начала готовить редакция газеты «Центр Азии».

Фото:

1. Георгий

Ефимович и Зинаида Владимировна Лукины, ветераны боевого и трудового фронтов

Великой Отечественный войны: шестьдесят пять лет лет вместе. Республика Тыва,

Кызыл. 23 мая 2015 года. Фото Сергея Еловикова.

2. Анисья

Ивановна Лукина – мать, дважды получавшая похоронки на живого сына, – в центре.

Сидят: ее сын Георгий Лукин с женой Зинаидой. Между супругами – их первенец:

дочка Таня. Красноярский край, Курагинский район, село Кочергино. Август 1954

года.

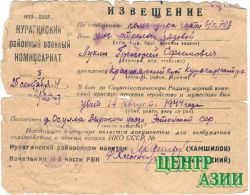

3. Извещение о

смерти, называвшееся в народе похоронкой, пришло в 1944 году в село Кочергино

Курагинского района Красноярского края: «Ваш сын,

стрелок, рядовой Лукин Григорий Ефимович в бою за Социалистическую Родину,

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 14 августа 1944

года».

В извещении,

пришедшем на живого бойца, ошибочно указано и его имя: Григорий вместо Георгия.

Документ хранится Лукиными как большая семейная реликвия.