Шестнадцать

ступенек крыльца четырехэтажного Дома

печати, две тяжелые двери, которые нужно

открыть, поворот направо по коридору,

потом вверх – двадцать две ступеньки

лестничного пролета до второго этажа,

там редакция «Шына» – «Правды». Еще

пролет – третий этаж, здесь «Тувинская

правда», четвертый – газета «Центр

Азии», родной кабинет. Пробегаю этот

вертикальный стадион на одном дыхании,

не останавливаясь. А вот для моей

сверстницы и коллеги Галины Маспык-оол

путь даже до второго этажа становился

преодолением ради профессии: добиралась,

опираясь на костыли и здоровую левую

ногу, отвергая помощь встречных:

«Четтирдим – спасибо, сама».

Шестнадцать

ступенек крыльца четырехэтажного Дома

печати, две тяжелые двери, которые нужно

открыть, поворот направо по коридору,

потом вверх – двадцать две ступеньки

лестничного пролета до второго этажа,

там редакция «Шына» – «Правды». Еще

пролет – третий этаж, здесь «Тувинская

правда», четвертый – газета «Центр

Азии», родной кабинет. Пробегаю этот

вертикальный стадион на одном дыхании,

не останавливаясь. А вот для моей

сверстницы и коллеги Галины Маспык-оол

путь даже до второго этажа становился

преодолением ради профессии: добиралась,

опираясь на костыли и здоровую левую

ногу, отвергая помощь встречных:

«Четтирдим – спасибо, сама».

Галина

Дулушовна Маспык-оол – особый человек

в Союзе журналистов Тувы, региональном

отделении Союза журналистов России. В

ее биографии – работа в районной газете

«Улуг-Хем», республиканских «Шын» и

«Тыванын аныяктары». И еще – 9 мая 2005

года, когда автомобильная авария

разделила судьбу пополам, поставив

перед выбором: сдаваться перед

неподвижностью или продолжать жить и

творить. Она предпочла второе. Два

агальматолитовых пера, высшие награды

республиканских конкурсов журналистского

мастерства, – свидетельства не только

ее верности профессии, но и силы духа.

«А

небо всё равно синее» – удачный, точный

заголовок нашла Галина Дулушовна для

своего мемуарного очерка, подготовленного

специально для газеты «Центр Азии» и

проекта воспоминаний ветеранов Союза

журналистов Тувы.

Надежда

Антуфьева,

главный

редактор газеты «Центр Азии»,

член

правления Союза журналистов Тувы

Чип

добра и любви

Память

моя проснулась, когда приснилась

ярко-рыжая огненная лиса – богатая,

красивая. Только огромные глаза злые.

От страха закричала, забилась в своей

кроватке. Родители не знали, как успокоить.

Позвали бабушку Баазан, тетю Байыр, даже

шамана. При свете керосиновой лампы в

сизоватом дыме артыша, по поверью

отпугивающего злых духов, урывками,

сквозь сон, проплывали озабоченные лица

близких.

Память

моя проснулась, когда приснилась

ярко-рыжая огненная лиса – богатая,

красивая. Только огромные глаза злые.

От страха закричала, забилась в своей

кроватке. Родители не знали, как успокоить.

Позвали бабушку Баазан, тетю Байыр, даже

шамана. При свете керосиновой лампы в

сизоватом дыме артыша, по поверью

отпугивающего злых духов, урывками,

сквозь сон, проплывали озабоченные лица

близких.

Эта

ночь дала чувство защищенности, словно

в меня на годы вперед вживили чип добра

и любви, дающий силу, уверенность в себе

и помогающий в дни невзгод вставать и

снова идти по жизни. На целую жизнь с

лихвой хватило той заботы и ласки,

которой окружили меня в детстве родные.

Как

и Большая река – Улуг-Хем, бежит река

моей жизни. Впервые увидела ее на руках

у отца: влажно золотились камушки,

суетливо разбегались в разные стороны

мальки, а над всем этим – бездонное

синее небо. Незабываемая нежная красота

моего детства.

Теперь

прихожу на берег реки с детьми и внучками.

Так же величественно несет свои воды

Енисей, напоминая об утекающем времени.

И всё чаще задумываюсь: кто я и зачем 12

октября 1957 года пришла в этот мир?

Коза

в зеркале и запретная арака

Жили

мы в селе Арыг-Бажы Улуг-Хемского района.

Папа – Дулуш Бегзиевич Биче-Шыыр – был

механизатором, мама – Сондуй Онгар-ооловна,

работала прачкой в школьном интернате.

Когда

родилась я – долгожданный и, как потом

оказалось, единственный ребенок в семье,

весь левый угол большой комнаты дома

был оборудован под детскую: узкая

железная кроватка, рядом маленький

столик и детские табуретки.

На

столике – куклы, неваляшка, большой

плюшевый медвежонок, кубики, а еще –

бочонки для игры в лото, шашки, шахматы.

Позднее отец принес старую школьную

доску, распилил на две части: одну

половину укрепил на стене, другую – во

дворе, на радость всем соседским

ребятишкам, мы вместе играли около нее

в школу.

К роме

игрушек, были забавные живые друзья

детства: в конце декабря папа приносил

в дом новорожденного теленка, оставлял

в тепле на несколько дней, потом наступала

очередь нескончаемых козлят и ягнят.

роме

игрушек, были забавные живые друзья

детства: в конце декабря папа приносил

в дом новорожденного теленка, оставлял

в тепле на несколько дней, потом наступала

очередь нескончаемых козлят и ягнят.

Утром,

когда в дом приводили по пять коз,

начинался шум и гам. Козлята истошно

блеяли, зовя мам, окрепший теленок

пытался бродить меж ними, напуганные

куры, которые тоже переживали с нами

холодное время, отчаянно кудахтали.

Лишь петух воинственно хорохорился.

А

самая решительная коза, подойдя к

шифоньеру с большим, до пола, зеркалом,

принимала боевой настрой и с маху ударяла

рогами в свое отражение. Напившись

материнского молока, козлята дружно

брали разбег в кухне, мчались в зал, по

ходу вскакивали на кровать, потом на

диван и опять неслись на кухню. И так

каждую зиму.

К

своим заботам папа добавил еще одну –

купил трех поросят. Вырыл для них

землянку, раскидал внизу солому, сделал

деревянный потолок, а сверху замаскировал

копной сена, чтобы этот свинарник не

заметили проверяющие: в то время людям

не разрешали держать в личном хозяйстве

много живности.

Русские

друзья научили отца солить сало. Он

многое делал первым в нашем селе: начал

топить печку углем, купил велосипед, а

самое главное – научился не только

говорить, но и писать, читать по-русски.

Из

запретного помню, как готовили араку –

молочную водку. Тувинский самогонный

аппарат напоминает забавную куклу. На

большой напоминающей пиалу чугунной

чаше сидит бочка с носиком, на ней, как

шапка, маленький чугунок для воды,

основательно укутанный плотной тканью.

Горят

дрова в очаге, в чаше кипит хойтпак –

заквашенное молоко. Всё пахнет, пыхтит

и капает. Сначала появляется запах

сухого дерева, потом немножечко пара,

следом – одна капля, другая. Капли

выстраиваются в струйку, которая

постепенно набирает силу.

Пока

на улице светло, играю на улице и зорко

слежу: если появится незнакомый, надо

быстро сообщить отцу. Трижды наполняли

котел хойтпаком, за вечер выходило три

литра араки.

Пристройка

к дому, в которой секретно готовили

араку, просторный двор, где с баночкой

для доения гонялась за козами, большая

лиственница, верхушечку которой оторвала

молния – всё это не обветшало в моей

памяти.

Уплывшая

красная туфелька и урок с плевками

Папа

любил радовать дочку. Яркая картина

детства: мне пять лет, жду его возвращения

из райцентра – города Шагонара.

Вот

вдали, за лесом, закрутилась пыль, вскоре

показался маленький юркий автобус.

Подъезжает к остановке, выходят пассажиры,

последним, не спеша, отец. Берет меня за

руку, идем домой. В руках у папы сумка,

а в ней точно что-то лежит. Пытаюсь

узнать: что же? Но он только загадочно

улыбается. Дома вынимает из сумки

картонную коробку: смотри. Открыла и

обмерла – красные туфельки с черными

кнопками по бокам. Примерила, как раз

впору.

Даже

не стала есть вкусности, которые отец

тоже купил в городе, помчалась к тете

Байыр, чтоб покрасоваться перед

двоюродными сестрами. Они жили за

небольшим леском с речушкой, которая

разделяла две главные улицы нашего

села. По дороге несколько раз

останавливалась, снимала туфли, любовалась

ими, протирала, опять надевала и кружилась

в радостном танце.

Наконец,

добралась до речушки, а когда перепрыгивала

через нее, одна туфелька соскользнула

и упала в воду. Бежала следом, пытаясь

поймать, но она красным корабликом плыла

всё дальше, пока не добралась до места,

которого боялась детвора и называла

водопадом: вода падает с метровой высоты,

а внизу – пенные брызги.

Сидела

и ждала, надеясь на чудо: вдруг папин

подарок выплывет из этой круговерти?

Но оттуда появлялись только щепки,

листья, потом вынырнул жук. Моей обновки

не было.

К

вечеру отец нашел меня у водопада под

большой лиственницей – зареванную, с

одной туфелькой в руке. Ночью спала

беспокойно, а проснувшись, так переживала,

что родители стали беспокойно

переглядываться: как бы не заболела.

На

следующий день папа специально поехал

в Шагонар и привез мне новую пару –

точно такую же.

Бывало,

что отец и наказывал. Предпочитала

водиться с мальчишками, гонять с ними

на велосипедах. У них научилась лихо

сплевывать через зубы. Как-то сидим дома

– обедаем. Мне захотелось показать свое

мастерство. Подошла к умывальнику,

плюнула, потом снова. Когда возвращалась

за стол в третий раз, папа встал, за плечи

развернул к умывальнику и твердо сказал:

«Стой здесь и плюйся, сколько душе

угодно. Не мешай нам обедать». У мамы –

слезы на глазах, а ему хоть бы хны.

Минут

тридцать до ухода родителей на работу

стояла и плевалась, пока во рту не

пересохло. И усвоила урок: навсегда

рассталась с этой дурной привычкой.

Когда

вижу, как взрослые люди смачно плюются

на улицах Кызыла, недоумеваю: неужели

у них не было отцов, сумевших наглядно

показать недостойность такого поведения?

Мой папа сумел.

Журавлиный

поклон

Д орога

моя в мир книг началась со сказок. Их

долгими зимними вечерами читала вслух

мама. Особенно завораживала история

про хана Кезер-Мергена. «С одной стороны

десять девушек, с другой тоже десять

причесывали дангыну». Пыталась

представить: как же выглядит эта

удивительная принцесса с такими шикарными

волосами?

орога

моя в мир книг началась со сказок. Их

долгими зимними вечерами читала вслух

мама. Особенно завораживала история

про хана Кезер-Мергена. «С одной стороны

десять девушек, с другой тоже десять

причесывали дангыну». Пыталась

представить: как же выглядит эта

удивительная принцесса с такими шикарными

волосами?

Или

вот это: «Каждое утро подданный кланялся

повелителю, словно журавль». Безумно

интересно. Надо попробовать. И по утрам,

проснувшись, отвешивала журавлиный

поклон сначала отцу, потом маме. Нас

этот ритуал очень веселил.

Прекрасным

сказочником был дедушка Тумат Давааевич

Чамбал из рода ак-туматов, муж родной

тети моей матери. В его доме родители

оставляли дочку, когда уходили на работу.

Вечерами дед ножиком вырезал из кусочков

дерева игрушки – длинноухого зайчика,

резвого коня – и тихим голосом рассказывал

сказки, разные истории про животных.

Под них частенько засыпала возле дедушки.

Приходил папа, ласково говорил: «Козлятки

не спят, плачут, зовут тебя». И уносил

домой.

Вместе

с дедом ловила сусликов. Он потом снимал

шкурки и сдавал, их принимали за пять

копеек за штуку. Иногда уходил в тайгу,

приносил белок и варил мясо во дворе на

костре. Бабушка Баазан, проходя мимо,

зажимала нос.

Еще

пуще гневалась, когда мы варили курицу.

Однажды дед захотел подшутить и велел

мне отнести бабушке курятину. Она так

рассердилась, так замахала на меня

руками! Оказывается, ей, рожденной в год

курицы, нельзя было есть ее мясо.

Последний

подарок отца

Папа

был знатным книгочеем. Когда ездил в

Шагонар, обязательно заходил в книжный

магазин, и покупал новинки на русском

и тувинском языках, так что у нас

образовалась хорошая домашняя библиотечка.

был знатным книгочеем. Когда ездил в

Шагонар, обязательно заходил в книжный

магазин, и покупал новинки на русском

и тувинском языках, так что у нас

образовалась хорошая домашняя библиотечка.

По

его примеру и я пристрастилась к чтению.

С особенно увлекательными книгами не

могла расстаться и ночью. Когда родители

засыпали, читала под одеялом, освещая

страницы фонариком: «Четвертая высота»

Елены Ильиной, «Сын полка» Валентина

Катаева, «Васёк Трубачев и его отряд»

Валентины Осеевой.

Как

и отец, была постоянной читательницей

нашей сельской библиотеки, разместившейся

в маленькой комнатке при клубе. А когда

училась в пятом классе, библиотекарь

Александра Тюлюшовна Сюктермаа огорчила

нас, сказав: «Дорогие мои, вы прочли все

книги, которые у нас есть, теперь могу

предложить только подшивки журналов».

На

мой двенадцатый день рождения – 12

октября – папа подарил настоящие

наручные часики. Только приходить в них

в школу учительница запретила, строго

сказав: тебе еще рано.

Это

был последний подарок отца. Летом он

ушел из жизни. Мало кто в селе знал, что

отец тяжело болел. Ночами не спал от

боли, мучаясь, бродил по дому. Долго

лечился, ездил на курорты за Саяны, но

рак пищевода не дал шанса.

У

ледяной проруби

Когда

папы не стало, не сразу осознала, что

его больше нет. Но постепенно стало

пусто и холодно в доме и во дворе. Двух

наших коров украли. Мама разрывалась

между работой и хозяйством, не успевала.

Январским

воскресным днем, когда она работала, я

спохватилась: у нас нет ни капли воды.

Сунула ноги в тяжелые подшитые валенки,

поверх зимнего пальто и шапки повязалась

большим платком, затянув его концы за

спиной, поставила тяжелую флягу на санки

и пошла к проруби. Увязая в снегу, стараясь

не выбиться из проложенной трактором

колеи, долго шла под мохнатыми елями, с

которых в полной тишине раздавалось

пугающее карканье ворон.

У

проруби, к которой ходило всё село, от

расплескивающейся воды образовалась

ледяная горка. Забравшись на нее,

наклонилась и, стараясь не упасть в

темную воду, ковшиком черпала ее,

постепенно наполняя флягу. Закрыла

крышкой, но тут сани, не удержавшись,

помчались вниз и ударились о дерево.

Фляга

опрокинулась, вся вода вылилась. С трудом

опять втащила ее на санях в горку. Сил

уже почти не было. Слезы превращались

в льдинки, но я, стоя на коленях, всё

черпала и черпала ледяную воду.

И

тогда впервые по-настоящему осознала:

папы больше нет, он не придет, не поможет,

не защитит. Теперь всё надо делать без

него: и учиться, и работать, и жить. Самой.

Задание

по литературе: встретить рассвет

Ш колу

полюбила с первого дня в ней. Хотя

поначалу и пришлось помучиться.

Выяснилось, что я немного не такая, как

все – левша.

колу

полюбила с первого дня в ней. Хотя

поначалу и пришлось помучиться.

Выяснилось, что я немного не такая, как

все – левша.

В

то время даже в этом нельзя было быть,

не таким, как все, и в школе всех левшей

обязательно переучивали на правшей.

Первый учитель Биче-оол Туматович Сагды

из урока в урок стоял возле парты и

крепко сжимал мою левую ладошку, чтобы

карандаш или ручка не перекочевали в

нее. Переучил, пишу правой рукой, но и

левой тоже могу.

Все

учителя в нашей Арыг-Бажинской восьмилетней

школе были молодыми, энергичными. Анай

Онан, Валерий Намчак-оол, супружеские

пары: Алдын-оол и Александра Серены,

Кара-оол и Надежда Шалыки, Монгуш и

Надежда Тановы, Чаш-оол и Зоя Сунгарапы,

Ян-оол и Ирина Оюны.

Особенно

выделялась преподаватель русского

языка и литературы, Надежда Семёновна

Попченко. Она после окончания пединститута

приехала из Томска, и учила нас три

положенных для специалистов, распределенных

в сельскую местность года – с шестого

по восьмой класс. Ее назначили нашим

классным руководителем.

Всё

мне нравилось в обожаемой учительнице:

ясные большие глаза, копна каштановых

волос, то, как она одевалась. Дефицитная

импортная дубленка, модные сапожки на

высоких каблуках – редкость в городе,

что уж говорить о деревне.

И

преподавала Надежда Семёновна Попченко

тоже по-особенному. Когда изучали

пушкинскую поэзию, предложила вместе

встретить рассвет и сравнить увиденное

с тем, как утро описано в стихотворении.

Еще

затемно двенадцать мальчиков и девочек

из нашего класса – половина, остальные

проспали – собрались у школы. Встреча

рассвета назначена на горе Ленин, имя

вождя выложено на ее вершине большими

камнями. Каждое лето школьников отправляли

белить эти камни, чтобы надпись была

видна издалека.

Но

это летом, а морозным ноябрьским утром

нам бы и в голову не пришло забираться

на гору. Если бы не учительница. Наверху

дул холодный ветер, но мы терпеливо

стояли и ждали рождения нового утра.

Сельские

ребятишки особо не интересовались

солнцем – греет и ладно. А тут! Сначала

узенькая светлая полоса из-за гор, потом

всё шире, и вот постепенно появляется

малиновый диск.

Скрип

снега, идущий от таежной речушки пар,

первые клубы дыма из труб печек родной

деревни, и мы – на самом верху, почти

рядом с солнцем. Это запомнилось на всю

жизнь

Так

же как и пушкинские строки:

Под

голубыми небесами

Великолепными

коврами,

Блестя

на солнце, снег лежит;

Прозрачный

лес один чернеет,

И

ель сквозь иней зеленеет,

И

речка подо льдом блестит.

Вскипячённый

холодец

Очень

любила я Надежду Семёновну и ее

увлекательные уроки. Увлеченно писала

сочинения, которые она читала всему

классу, а одно – «Мцыри и свобода» –

даже отправила на всесоюзный конкурс.

Учительница

занималась с нами литературой и русским

языком не только в школе, но и у себя

дома. В выходные и в сорокоградусные

морозы, когда по радио сообщали об отмене

занятий, мы бежали к ней. Новая интересная

книга, беседа о жизни, а в придачу –

вкуснейшие шоколадные конфеты в чудных

ярких фантиках. Их Надежде Семёновне

присылали родные, и она щедро угощала

нас.

Мы

тоже старались порадовать учительницу:

шефствовали над ней, городской, помогая

в немудреном хозяйстве. В один из дней

такого шефства со мной случился казус.

После уроков зашла к Надежде Семёновне:

помогла занести дрова, растопить печку.

Она снова побежала в школу, а я решила

дождаться возвращения. Поставила на

разгоревшуюся печку чайник, чтобы успел

вскипеть к ее приходу, а потом увидела

у окна металлическую миску, которую

сплошным ровным слоем заполняла

неизвестная еда.

Что

же это такое? Прикинула: «Вчера учительница

ездила в Шагонар, наверное, там купила

эту еду. Видимо, очень вкусная, раз везла

из города». Решила позаботиться: придет

усталая из школы, сразу и чаю попьет, и

горячего поест. Выложила то, что было в

миске, в кастрюлю и поставила на печку.

Представьте

себе мой ужас, когда увидела, что на дне

кастрюли в кипящей воде плавают лишь

тонюсенькие волокна мяса, кусочки

моркови и лука. Неужели таинственная

еда была порченой?

Вернувшаяся

учительница не рассердилась, а рассмеялась

и объяснила, что это такое русское блюдо,

которое едят холодным, оно так и называется

– холодец.

Надежда

Семёновна и любовь свою встретила в

нашем селе – офицера Валерия Бургундосова.

Когда тот во время отпуска приезжал в

Арыг-Бажы навестить родителей, они

познакомились, а потом и поженились,

уехали за Саяны.

Как

Фрося Бурлакова

После

Арыг-Бажынской восьмилетки всем классом

продолжили учебу в Шагонарской средней

школе. На одном из вечеров прочитала

свое стихотворение «Осень» на русском

языке. Опять все завертелось –

преподавательница литературы Валентина

Алексеевна Кудряшова взяла в оборот:

дала задание выступить с докладом,

выучить несколько стихотворений. Вместе

с ней ходила на уроки литературы в

девятые и десятые классы, читала Пушкина,

Есенина, Блока, Маяковского – выступала

в роли говорящего наглядного пособия.

Арыг-Бажынской восьмилетки всем классом

продолжили учебу в Шагонарской средней

школе. На одном из вечеров прочитала

свое стихотворение «Осень» на русском

языке. Опять все завертелось –

преподавательница литературы Валентина

Алексеевна Кудряшова взяла в оборот:

дала задание выступить с докладом,

выучить несколько стихотворений. Вместе

с ней ходила на уроки литературы в

девятые и десятые классы, читала Пушкина,

Есенина, Блока, Маяковского – выступала

в роли говорящего наглядного пособия.

Но

с уверенностью, что знаю и читаю стихи

на русском языке лучше всех, пришлось

расстаться сразу и навсегда, когда в

1974 году, после окончания десятилетки,

поступила на филологический факультет

Кызыльского пединститута.

Документы

подавала на факультет журналистики

Ленинградского государственного

университета, но не прошла по конкурсу:

экзамены, а их принимали в Кызыле, сдала

с одной тройкой по истории. С этими же

оценками приняли на филологический

факультет КГПИ.

Первокурсникам

сразу же предложили определиться: какое

из занятий ФОПа – факультета общественных

профессий, на котором получали

дополнительные знания, их привлекает.

Выбрала, как мне казалось, самое легкое

– художественное слово. И Галина Шаалы

тоже, она приехала из села Шеми

Дзун-Хемчикского района, в общежитии

нас поселили в одной четырехместной

комнате общежития, и мы с Галей сразу

подружились.

Группу

вела Светлана Максимовна Айыжы. На

первом занятии, когда она предложила

всем прочесть свое любимое, продекламировала

отрывок из поэмы «Реквием» Роберта

Рождественского. Жду аплодисментов,

как в школе, а преподаватель говорит:

«Плохо читаешь».

Я,

как Фрося Бурлакова из кинофильма

«Приходите завтра», в большом недоумении:

как так, все хвалили, а тут – критика.

Бедная моя головушка никак не могла

уразуметь, что стихи читают не просто

четко и громко, а с чувством, интонацией,

выражая все эмоции.

Дальше

– больше: Светлана Максимовна дала

задание выучить стихотворение Агнии

Барто «Болтунья». Прихожу на очередное

занятие и заявляю, что не выучила его,

потому что болтливая Лида – плохой

человек.

Педагог

терпеливо объясняет, что поэзия разной

бывает, например – басни, в которых на

примере животных раскрываются недостатки

людей. С ходу ляпаю: «Так ведь они не

человеки!» Девчонки засмеялись над этой

ошибкой, я выбежала из аудитории. И

перестала приходить на занятия.

Пришла

пора первой зимней сессии, в зачетке –

одни пятерки, но нет зачета по ФОПу.

Упросила Светлану Максимовну принять

его и прочла это стихотворение, как

требовалось, вжившись в образ Лиды:

Что

болтунья Лида, мол,

Это

Вовка выдумал.

А

болтать-то мне когда?

Мне

болтать-то некогда!

Драмкружок,

кружок по фото,

Хоркружок

– мне петь охота,

За

кружок по рисованью

Тоже

все голосовали.

А

Марья Марковна сказала,

Когда

я шла вчера из зала:

«Драмкружок,

кружок по фото

Это

слишком много что-то.

Выбирай

себе, дружок,

Один

какой-нибудь кружок».

И

так – до конца, весело щебеча и захлебываясь

от восторга, но отчетливо, как учили.

Зачет получила. Когда сама стала

преподавать, с благодарностью вспоминала

уроки Светланы Айыжы: дикция, хорошо

поставленный голос очень важны для

учителя.

Дорогие

оба

В

пединституте за пять лет из нас должны

были подготовить специалистов широкого

профиля, могущих преподавать одновременно

русский и тувинский языки, их литературу,

поэтому лекции читали педагоги двух

кафедр. Они не просто давали знания, а

были для нас еще и примером поведения

во всём: в манере вести себя, одеваться.

Александр

Чайбарович Кунаа – всегда элегантно

одетый, тактичный, на его лекциях мы

сидели так тихо, что были слышны звуки

фортепьяно, доносившегося из окон

соседнего училища искусств. Ираида

Михайловна Бородич с ее умным, понимающим

и бесконечно добрым взглядом. Высокая,

стройная, вся в черном Галина Ивановна

Принцева. Бичен Кыргысовна Ондар, которая

еще будучи студенткой пятого курса

стала нашим куратором.

Елизавета

Ивановна Коптева – ею так восхищалась,

что не могла насмотреться. Спускается

она после лекции с третьего этажа, а мы

Галей Шаалы следим: куда пойдет. Если

не свернет на втором на кафедру, бежим

вприпрыжку через ступеньки, чтобы на

первом вновь полюбоваться ею. Однокурсник

Олег Шунней, узнав, почему мы носимся

туда-сюда, подшучивал: «Ну, детсад». А

мы всё равно продолжали бегать.

Георгий

Николаевич Курбатский и Доржу Сенгилович

Куулар – их лекции по русскому и

тувинскому народному творчеству

накатывались одна на другую, как волны,

и так захватывали, что не знала, кому

отдать предпочтение.

Как-то

перед первой парой, услышав, как Олег

Шунней галантно спросил у кого-то из

девочек: «Дорогая, можно сесть?»,

Курбатский весело и раскатисто

продекламировал частушку, которая

разогнала остатки утренней дремы:

Дорогой

и дорогая,

Дорогие

оба,

Дорогая

дорогого

Довела

до гроба.

В

пединституте встретила и свою любовь

– Вячеслава Кара-ооловича Маспык-оола,

он учился на педагогическом факультете,

в июле семьдесят седьмого сыграли

свадьбу. Всё бы хорошо, но в семьдесят

восьмом умерла мама, совсем сложно стало

материально. Пыталась совмещать учебу

и работу санитаркой в городской терапии,

но не выдержала такого напряжения.

Решили

с мужем: он доучивается, а я перевожусь

на заочное. Окончив третий курс, так и

сделала и уехала в Арыг-Бажы. Преподавала

в родной школе русский язык и литературу.

Вячеслав Кара-оолович, окончив институт,

сначала учил ребятишек начальных

классов, потом стал военруком.

Продолжение

– в №20 от 24 июня 2016 года.

Очерк

Галины Маспык-оол «А небо всё равно

синее» войдёт тридцать седьмым номером

в шестой том книги «Люди Центра Азии»,

который после выхода в свет в июле 2014

года пятого тома книги продолжает

готовить редакция газеты «Центр Азии».

Фото:

1.

Галина Дулушовна Маспык-оол, член Союза

журналистов России с 2001 года, ветеран

газет «Шын» и «Тыванын аныяктары». На

книжной полке – две награды

профессионального признания за победы

в проводимых Союзом журналистов Тувы

республиканских творческих конкурсах

«Агальматолитовое перо». Республика

Тыва, Кызыл. 24 мая 2016 года. Фото Ай-кыс

Монгуш.

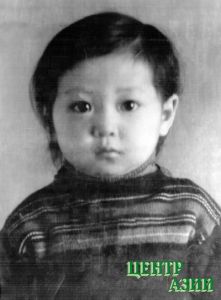

2. Гале

Биче-Шыыр – три года. Тувинская АССР,

Улуг-Хемский район, село Арыг-Бажы.

Осень 1960 года.

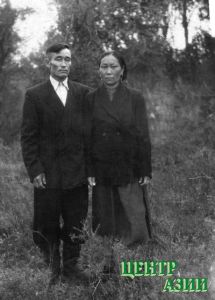

3.

Дулуш Бегзиевич и Сондуй Онгар-ооловна

Биче-Шыыры – родители Галины Биче-Шыыр,

в замужестве Маспык-оол. Тувинская

АССР, Улуг-Хемский район, село Арыг-Бажы.

1962 год.

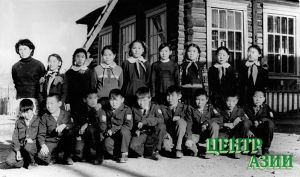

4.Педагоги

и ученики седьмого класса Арыг-Бажинской

восьмилетней школы. Слева направо во

втором ряду: учитель географии Чаш-оол

Кыргысович Сунгарап, завуч Александра

Сундуевна Серен, заведующий интернатом

Монгуш Соскутович Танов, пионервожатая

Зоя Николаевна Сунгарап, директор школы

Ян-оол Серепович Оюн, учительница

русского языка и литературы, классный

руководитель Надежда Семеновна Попченко,

преподаватель физики Валерий Викторович

Тутатчиков. Галина Биче-Шыыр – пятая

слева в третьем ряду. Тувинская АССР,

Улуг-Хемский район, село Арыг-Бажы. 1970

год.

5.

Подруги Галина Шаалы (слева) и Галина

Биче-Шыыр – бойцы студенческого

строительного отряда педагогического

института, работавшего на строительстве

дома в городе Ак-Довураке Тувинской

АССР. На девушках – форма, единая для

всех студентов-стройотрядовцев СССР.

Лето 1976 года.

6.Жених

и невеста – студенты КГПИ Вячеслав

Маспык-оол и Галина Биче-Шыыр, в замужестве

Маспык-оол. 1976 год.

7.Преподаватель

русского языка и литературы Галина

Маспык-оол со своими учениками возле

Арыг-Бажинской восьмилетней школы.

Тувинская АССР, Улуг-Хемский район,

село Арыг-Бажы. Апрель 1979 года.

Галина Маспык-оол, член Союза журналистов России с 2001 года, maspyk-ool@yandex.ru Под редакцией Надежды Антуфьевой, antufeva@centerasia.ru