Мысли вслух

Буян-Бадыргы и Сафьянов: просто – рядом, просто – вместе

25 февраля 2011 г. С декабря 2010 года в Туве активно обсуждается вопрос о том, каким должен быть памятник основателям тувинской государственности, которой в 2011 году исполняется 90 лет.

С декабря 2010 года в Туве активно обсуждается вопрос о том, каким должен быть памятник основателям тувинской государственности, которой в 2011 году исполняется 90 лет.

При правительстве Республики Тыва даже создан попечительский совет, который должен рассмотреть все предложения по поводу памятника и принять окончательное решение. А взять на себя персональную ответственность за окончательное решение непросто, потому что мнения круто разделились: в процессе обсуждения возникло целых четыре варианта, суть расхождений которых очень проста – вместе или отдельно.

Событие, произошедшее девяносто лет назад в местечке Суг-Бажы, в дальнейшем ставшем селом Суг-Бажы Каа-Хемского района, было, действительно, исторической важности.

13 – 16 августа 1921 года на Всетувинском учредительном хурале – съезде проживающих в Урянхайском крае народов, тувинского и русского, принималась и была провозглашена первая Конституция свободной республики Танну-Тува Улус, в дальнейшем ставшей Тувинской Народной Республикой.

Эта конституция была опубликована в сборнике «Конституции Тувы. 1921–1993 г.г.», вышедшем в 1999 году в Кызыле, в Тувинском книжном издательстве, тиражом 1000 экземпляров. Огромный труд: под одной красной обложкой сборника впервые собраны девять имевшихся на тот момент конституций Тувы разных лет.

Главный собиратель материала – автор введения и составитель сборника – кандидат исторических наук Владимир Дубровский. Научный редактор – доктор исторических наук Монгуш Кенин-Лопсан. Ответственный редактор – кандидат филологических наук Каадыр-оол Бичелдей. Общая редакция – Шолбан Кара-оол. Все имена – знакомые и известные, каждое – по-своему.

Впервые опубликованная для массового изучения и анализа первая Конституция дает много возможностей для анализа пытливого ума.

В первом параграфе Конституции сказано: «Республика Танну-Тува Улус является свободным, ни от кого независящим в своих внутренних делах государством народа Танну-Тува. В международных отношениях республика выступает под покровительством Советской России».

Уже тогда был определен ориентир, определивший весь дальнейший ход развития раздираемого противоречиями края – Россия.

Параграф второй определяет равенство всех граждан Танну-Тува перед законом. Огромное достижение: сразу из феодального строя – в общество, провозглашающее демократические нормы.

Но самый любопытный, на мой взгляд – седьмой параграф, отменяющий пытки в Туве. Дословно он сформулирован так: «Наказание палками, заковывание в колодки и пытки при допросе отменяются штрафами и принудительными работами».

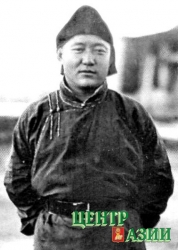

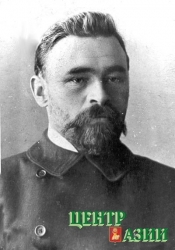

Архивные документы свидетельствуют: по поводу этого пункта на съезде произошел самый большой спор – русская делегация под руководством Иннокентия Сафьянова настаивала: для цивилизованного государства сохранение при осуществлении правосудия пыток недопустимо. Тувинская делегация под руководством председателя съезда Буяна-Бадыргы Монгуша – по исторической традиции – сомневалась в возможности отмены допросов с пристрастием и считала только один этот пункт из проекта Конституции неприемлемым.

Однако даже в этом сложном для того времени вопросе участники съезда смогли понять друг друга. И 15 августа 1921 года – на третьем заседании – Буян-Бадыргы заявляет о том, что, заслушав и усвоив сделанные разъяснения, все участники съезда соглашаются с русской делегацией: телесные наказания и пытки следует отменить.

Все параграфы первой Конституции принимаются единогласно.

Не надо даже иметь ученую степень кандидата или доктора наук, чтобы прочитать, проанализировать исторические документы и понять: тувинская государственность создавалась совместно.

Трудно, мучительно, но совместно. И памятник ей, раз уж такая идея возникла сегодня, надо ставить совместный.

Это мое твердое мнение, которое высказала еще девять лет назад в №44 «Центра Азии» от 25 октября 2002 года – в послесловии к очерку Татьяны Верещагиной «Последний нойон Даа-кожууна и его потомки». Этот очерк Верещагиной о Буяне-Бадыргы и ее очерк о Сафьянове «Эккендей» в дальнейшем вошли в третий том книги «Люди Центра Азии», изданный редакцией газеты «Центр Азии» в 2006 году.

Так вот, моя позиция 2002 года звучала так:

«В Кызыле, на пересечении дорог – напротив швейной фабрики, чуть наискосок от телецентра стоит забытое всеми сооружение. На бетонной плите – прямоугольный камень. У подножья – осколки разбитой бутылки.

На камне – надпись: «Здесь будет сооружен памятник нойону Буяну-Бадыргы – основателю тувинского государства».

Установили его, помнится, лет восемь назад – на волне возросшего самосознания. Но схлынула волна, и никому оказалась ненужной история и те, кто двигал ее вперед.

Сколько еще будет стоять этот символ забытой истории, абстрактно сообщающий, что когда-то здесь что-то будет? Думается, давно пора правительству РТ объявить творческий конкурс на лучший проект памятника, выделить деньги на его сооружение, при этом привлечь и пожертвования жителей Тувы, которым небезразлична своя история.

Мне же этот памятник видится таким: рядом – Буян-Бадыргы Монгуш и Иннокентий Сафьянов. Два незаурядных человека, рожденных разными культурами, но сумевших преодолеть все противоречия, понять друг друга сделать одно общее, большое и важное дело.

При жизни они не получили признания. Наградой одному стала пуля, другому – изгнание из Тувы. Так пусть же здесь они стоят вместе, как тогда, на том съезде в Суг-Бажы, принявшем первую Конституцию Тувы, провозгласившую права своих граждан – всех, независимо от национальности и веры.

Такой памятник – это не просто дань прошлому, это символ и будущего. И он очень нужен Туве».

И эта моя позиция не изменилась.

В настоящее время имеется четыре варианта мнений по поводу планируемого памятника.

Первый вариант – первоначальный: поставить памятник только Буяну-Бадыргы Монгушу.

Второй – долговременный: в 2011 году установить отдельный памятник Буяну-Бадыргы, а потом, когда-нибудь в обозримом будущем – отдельный Сафьянову.

Третий – компромиссный: памятник ставится одному Буяну-Бадыргы, а дружбу народов на постаменте под его ногами пусть скромно символизируют малозаметные барельефы «наиболее видных участников Всетувинского учредительного Хурала», в том числе – и Сафьянова.

Четвертый вариант – совместный памятник Монгушу Буяну-Бадыргы и Иннокентию Сафьянову. Без всяких хитростей – простой и понятный всем и сразу, даже не очень вникающим в историю. Как символ взаимопонимания народов, устремленный не в раздираемое противоречиями прошлое, а в будущее.

Просто – рядом, просто – вместе.

Фото: Буян-Бадыргы Монгуш и Иннокентий Сафьянов – Эккендей, так его дружески называли в Туве. Начало ХХ века.

http://www.centerasia.ru/issue/2011/7/3787-buyan-badirgi-i-safyanov-prosto-ryadom.html