Люди Центра Азии

Марку Оюну поставили памятник при жизни

12 ноября 1998 г. Просто фантастическое событие произошло в городе Туране: 23

октября 1998 года состоялась презентация (слово-то какое!) Центра досуга и

культуры, который назвали именем Марка Оюна, живого и здорового (слава Богу!),

и продолжающего работать в этом самом Центре – бывшем Доме культуры «Колос».

Марк Мырцынмаевич Оюн – заслуженный работник культуры Республики Тыва, почетный

гражданин города Турана, его именем названа премия, которую получают лучшие

учащиеся Кызыльского училища искусств. И вот еще одна награда – его имя получил

родной очаг. Об этом мог мечтать разве только товарищ Брежнев, четырежды герой

Советского Союза, а не простой труженик культуры, который только и знает, что

поет, декламирует, ведет вечера, судит соревнования, играет в спектаклях. Да

кто о нем не знает в нашей Туве? А если есть такие, то для них, и тех кто хочет

побольше узнать об этом уникальном человеке – наша встреча.

Просто фантастическое событие произошло в городе Туране: 23

октября 1998 года состоялась презентация (слово-то какое!) Центра досуга и

культуры, который назвали именем Марка Оюна, живого и здорового (слава Богу!),

и продолжающего работать в этом самом Центре – бывшем Доме культуры «Колос».

Марк Мырцынмаевич Оюн – заслуженный работник культуры Республики Тыва, почетный

гражданин города Турана, его именем названа премия, которую получают лучшие

учащиеся Кызыльского училища искусств. И вот еще одна награда – его имя получил

родной очаг. Об этом мог мечтать разве только товарищ Брежнев, четырежды герой

Советского Союза, а не простой труженик культуры, который только и знает, что

поет, декламирует, ведет вечера, судит соревнования, играет в спектаклях. Да

кто о нем не знает в нашей Туве? А если есть такие, то для них, и тех кто хочет

побольше узнать об этом уникальном человеке – наша встреча.

– Марк Мырцынмаевич, в чем отличие той, прежней системы Домов культуры, которая существовала раньше, и нового Центра, в который все это сейчас сливается?

– Сейчас не только у нас в республике, но и по всей России идет реорганизация структурных подразделений учреждений культуры в связи с трудностями, которые переживает вся наша страна. Цели и задачи остаются прежними, но работать будем более компактно и с наименьшими затратами.

– Центр досуга и культуры имени Марка Оюна. Как ты сам относишься к тому, что ему присвоено твое имя?

– У нас всегда было принято: когда заслуженные люди уходили из жизни, их именами называли какие-то объекты культуры. Например, кочетовский сельский Дом культуры назван именем Болдукпана, Ак-Туругский сельский Дом культуры назван в честь моей сестры Кара-Кыс Оюн, она тоже была заслуженной работницей культуры России и республики. Именем моего большого друга Солана Базыр-оола назван Дом культуры в Кызыльском районе.

Я вспоминаю выступление на республиканском совещании работников культуры народного писателя Тувы Кызыл-Эника Кыргысовича Кудажи. Он говорил о том, что человек уже стареет, теряет силы, а ему только тогда присваивают звания, чествуют, а почему бы этого не сделать раньше, если он того действительно заслуживает. То же самое, считаю, и с присвоением имени.

Когда на общем собрании работников культуры кожууна предложили назвать моим именем кожуунный Центр культуры и досуга, я молчал. Но, как говорят, молчание – знак согласия. Как я отношусь? Во-первых, это ответственность, которую берут на себя работники культуры, все-таки я пока еще живой, и работать плохо при мне, именем которого названо учреждение культуры, наверное, будет стыдно.

– Но все-таки, все-таки... Не грустно все это: памятник при жизни?

– Да

нет, что теперь... Назвали, так назвали. Но работать в учреждении своего имени,

наверное, не совсем удобно. Мне п онемножку придется, наверное, уходить, сидеть

дома. Нет, сидеть дома – это вряд ли.

онемножку придется, наверное, уходить, сидеть

дома. Нет, сидеть дома – это вряд ли.

– Зная твой характер, Марк, я уверена, что ты никогда отсюда не уйдешь. Ты же не сможешь жить без всего этого.

– Правильно, Таня, люди тоже так говорят. Но, поживем, увидим.

– Марк, расскажи немного о своей семье, где ты родился?

– Родился я в горах, десятого декабря, в самые жгучие морозы, в местечке Кара-Суг, недалеко от нынешнего поселка Чалкежик. Родители мои были простые, самые бедные араты. Я до двенадцати лет пас овечек.

– А как же школа?

– В школе я учился. Тогда в школу отдавали позднее, так что я пошел переростком.

– А откуда такое имя в тувинской семье – Марк?

– Имя мне дал председатель кожууна Оюн Уйнук. Он был грамотным человеком, учился в КУТВе в Москве. Так получилось, что я родился в семье после трех девочек, и мой дядя, отцов брат, сказал, что малышу надо дать хорошее имя. И три месяца я жил без имени, пока из Москвы не приехал Уйнук Оюн. Он предложил: «Давайте назовем его Марка – эта такая штучка, которая лепится на конверт с письмом, и оно потом путешествует на самолете или на поезде». Отец подумал, подумал и сказал: «Хаман, пусть будет так!»

– Пусть летает?

– Пусть летает, да. И до сих пор меня в Чалкежике зовут Марка.

– В паспорте Марк. Уже после присоединения Тувы к России, когда всех регистрировали, у нас в ЗАГСе работала Евдокия Ивановна Смирнова, она отцу сказала, что такого имени – Марка – нет, а есть очень хорошее мужское имя Марк, и лучше бы записать именно так. Отец тоже подумал и опять согласился: «Хаман, пусть будет Марк».

– А что привело в культуру?

– Я еще, когда учился в школе, где-то в классе в седьмом, составлял самостоятельно литературно-музыкальные композиции. Они нравилась моим учителям. Занимался в музыкальном кружке, который вел у нас Ростислав Докур-оолович Кенденбиль, играл в созданном им струнном оркестре.

В армии на гармошке научился играть, участвовал в художественной армейской самодеятельности. А после армии, это было в 1955 году, поступил на работу в Чалкежикский клуб, а потом заведовал первым в Туве автоклубом. Это была обыкновенная бортовая машина ГАЗ-51. Мы поставили будку и ездили на ней с концертами. Агиткультбригады существуют и сейчас.

На сегодняшний день являюсь старшим методистом. Только вот беда, что у нас сейчас нет денег даже на бензин, чтобы обслуживать сельских жителей, как это делалось раньше.

– А чем же вы занимаетесь?

– Ну совсем сложа руки, не сидим. Недавно в Аржаан ездили, помогали им провести вечер «Село мое – судьба моя». Валерий Иванович Гончаров, председатель совхоза, выделяет небольшие средства на проведение праздников после посевной – после уборки урожая участвуем во всех городских мероприятиях.

– Марк, ты уроженец Чеди-Хольского кожууна, а уже почти больше тридцати лет работаешь в Пий-Хеме. Почему?

– В Бай-Хааке я встретился с Анастасией Григорьевной Суриковой, а ее потом отправили работать сюда, в Туран. Ну вот и мне пришлось ехать за ней – она стала моей женой.

– А до нее была семья?

– Была, но распалась.

– С Анастасией Григорьевной у нас родилось два сына. Старшему уже тридцать один год, он закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации, работает сейчас в Красноярске в какой-то коммерческой структуре, я даже не знаю, как это точно называется. Младший, ему двадцать шесть, заочно учится в техническом университете, тоже в Красноярске.

– А от первого брака дети есть?

– Была дочка, Лариса Марковна. Она умерла. Но от нее тоже осталась дочка: она сейчас живет в Кызыле, приезжает иногда ко мне.

– По стопам дедушки не пошла внучка?

– Нет, по моим стопам никто не пошел, хотя Стас, младший сын, и закончил музыкальную школу по классу домры. А Алик всегда только и мечтал о самолетах. Он до восьмого класса учился на круглые пятерки, одерживал победы во всех физико-математических олимпиадах. Потом его забрали в физико-математическую школу при Новосибирском университете. Девятый и десятый классы он заканчивал в Академгородке.

– В кого у него такие способности к точным наукам?

– Не знаю, хвастаться не хочу, но в школе по математике я был самым сильным учеником. Я до сих пор помню все алгебраические формулы: куб суммы двух чисел, квадрат суммы двух чисел, я и сейчас могу написать. За седьмой класс мы сдавали госэкзамены, четырнадцать предметов, и я все сдал на пятерки.

В сорок шестом году меня даже в Артек отправляли. Но пока мы с отцом с Межегея ехали до Бай-Хаака на коне, нас не дождались и уехали. Я тогда – в рев, секретарь райкома посадил меня на машину – и в Кызыл. Там как раз отправляли в Москву первую группу десятиклассников. Среди них были Юрий Аранчин, Екатерина Танова и я с ними – совсем еще пацаненок, они меня за руку водили. По-русски я тогда только два слова знал: «дай хлеб», потому что часто приходилось менять тараа (прим.: тараа – жареное и толченое просо) на хлеб у русских.

– А какие были взаимоотношения тувинцев с русскими в годы твоего детства?

– О,

вот это очень интересный, красивый вопрос. Раньше у нас так было принято: каждая

тувинская семья дружила с какой-нибудь русской семьей. Мой отец дружил с

семьей Филимоновых. Они ездили друг к другу в гости. Отец, когда собирался,

всегда брал с собой быштак, это сыр такой, тараа, араку обязательно. А

оттуда (у Филимонова была мельница)

привозил муку, хлеб, шаньги, очень вкусные.

О,

вот это очень интересный, красивый вопрос. Раньше у нас так было принято: каждая

тувинская семья дружила с какой-нибудь русской семьей. Мой отец дружил с

семьей Филимоновых. Они ездили друг к другу в гости. Отец, когда собирался,

всегда брал с собой быштак, это сыр такой, тараа, араку обязательно. А

оттуда (у Филимонова была мельница)

привозил муку, хлеб, шаньги, очень вкусные.

Весной они помогали друг другу сеять, летом косили вместе, осенью тоже – сначала у одного уберут, потом у другого. Такая дружба была – ой-ей-ей! И многие так дружили.

– А на каком языке они общались?

– Отец по-русски ни одного слова не знал. А русские по-тувински хорошо понимали. Вообще, очень интересные были взаимоотношения, сейчас об этом стали забывать. А надо бы хоть иногда вспоминать, и самое главное – сохранять и детям своим передавать.

– А вообще за твою прожитую жизнь, за все шестьдесят шесть лет, ты не ощущал каких-нибудь притеснений, ущемления в чисто национальном плане?

– Никогда. Тем более что у нас интернациональная семья была. Мы прожили с Анастасией Григорьевной более двадцати лет и еще бы жили, если б не ее смерть.

– С того времени прошло уже тринадцать лет, почему ты не женился еще раз?

– Я боюсь, что если я приведу какую-то женщину, то это может не понравиться моим сыновьям, они-то тоже до сих пор не женаты. Правда, когда я их спрашиваю, почему они не женятся, они задают мне встречный вопрос: а почему ты не женишься? Вот так и ждем друг друга.

– Марк Мырцынмаевич, что бы ты хотел пожелать молодому поколению?

– Своим молодым коллегам я хотел бы пожелать творческой, плодотворной работы, искать и находить новые формы общения, не ждать, когда придут какие-то лучшие времена, ведь каждое время хорошо по-своему. И самое главное – чтобы была дружба, взаимопонимание.

ПРОШЛО ВРЕМЯ...

В свои почти 70 лет Марк Оюн полон энергии, оптимизма, молодого задора. На сцене туранского Дома культуры, названного его именем, он по-прежнему и конферансье, и ведущий разных конкурсов и концертных программ. А когда на стадионе проходят какие-либо спортивные мероприятия, и здесь без него не обойтись – он вездесущий спортивный комментатор: его голос раздается во всех углах футбольного поля. Так что, наверное, скоро и поле будет названо именем Марка. А что? Называть, так называть.

Фото:

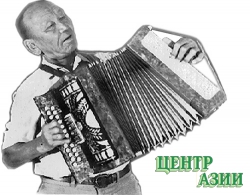

2. Всю жизнь Марк Оюн неразлучен с баяном. Фото 50-х годов.

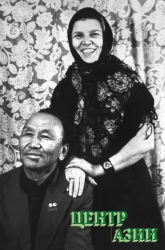

3. Марк Оюн с супругой Анастасией Суриковой.

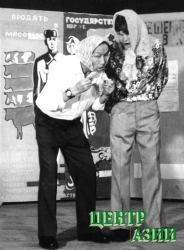

4. Марк Оюн – на сцене клуба. Разговор двух кумушек.

5. Мы с приятелем вдвоем замечательно поем: Кенеш играет, Оюн подпевает.

http://www.centerasia.ru/issue/1998/46/4936-marku-oyunu-postavili-pamyatnik-pri.html