Люди Центра Азии

Вячеслав Ондар.Титановый протез

23 марта 2013 г. Титан – легкий серебристо-белый металл – важнейший материал в конструкциях ракет, самолетов, кораблей. Он применяется в подводных лодках, реакторах, трубопроводах и мобильных телефонах. Присутствует в спортивных товарах и ювелирных изделиях.

Титан – легкий серебристо-белый металл – важнейший материал в конструкциях ракет, самолетов, кораблей. Он применяется в подводных лодках, реакторах, трубопроводах и мобильных телефонах. Присутствует в спортивных товарах и ювелирных изделиях.

Именно из титана, впервые в мировой практике, был отлит установленный в Москве памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.

А еще из титана изготовляются искусственные суставы, которые взамен больных изношенных вживляет своим пациентам Вячеслав Ондар.

В декабре 1998 года врач-травматолог вслед за сыном-студентом отправился из Кызыла в Москву: учиться и работать, работать и учиться. Резко поменять привычный уклад жизни в зрелом возрасте – решительный шаг, требующий определенной отваги. И этот шаг оказался верным. Благодаря ему провинциальный врач, постоянно постигая новое в ортопедии, вышел на мировой медицинский уровень.

Сегодня Вячеслав Ондар – доктор медицинских наук, член Американской академии ортопедов AAOS и Международной ассоциации травматологов-ортопедов SICOT. А еще – Народный врач Республики Тыва.

Мы встречаемся с ним в Москве, в клинической больнице № 85 Федерального медико-биологического агентства России, в которой профессор Ондар заведует травматолого-ортопедическим отделением.

Больница – целый комплекс сооружений, в длинных коридорах которого поначалу можно и заблудиться. Отделение Ондара – на втором этаже. Белоснежный коридор, чистейшие просторные палаты. Пациентка со сложным переломом руки радостно улыбается врачу: «Я только на вас надеюсь, Вячеслав Судер-оолович».

Узнав, что о докторе готовится большой материал в газету «Центр Азии», представляется: «Ирина Николаевна Евдокимова, я из Дубны – наукограда, обслуживаю инженерные системы ускорителя». И просит: «Вы обязательно напишите мое мнение: наш доктор – волшебник».

Еще один пациент, ловко управляющийся в коридоре с костылями после операции по замене сустава, расцветает в улыбке, когда Ондар назначает ему день выписки, и жмет доктору руку: «Спасибо за все!»

Сегодня выходной день, операции в отделении не проводятся, и мы можем спокойно вернуться в уютный кабинет заведующего, стены которого заполнены многочисленными российскими и международными сертификатами.

Мечта – белый халат

– Вячеслав Судер-оолович, ваша пациентка из города Дубна назвала вас волшебником. На мой взгляд, она образно права: чтобы резать по живому, беря на себя ответственность за жизнь людей, нужны какие-то исключительные качества. Хирурги действительно какие-то особенные люди?

– Я бы так не сказал. Хирурги – обычные люди. И я – не волшебник. Просто профессия такая. Только надо специально готовиться к этому делу. Готовиться еще до поступления в институт.

– Как шла ваша подготовка?

– В семье. Все началось с Тоюнмы Степановны Кужугет. Она дважды моя родственница: двоюродная сестра жены моего старшего брата, она вышла замуж за моего дядю, единственного родного брата мамы.

Тоюнмаа Степановна, ставшая Заслуженным врачом Тувинской АССР, – первый врач в нашем роду. После окончания Томского медицинского института она какое-то время жила у нас в доме – в селе Целинное, куда попала по распределению. Меня, в то время ученика младших классов, просто заворожил белый халат, который носила эта красивая женщина. С того момента это стало моей мечтой: стать таким же, как она – человеком в белом халате.

Потом моя родная сестра Любовь Судер-ооловна поступила в Красноярский медицинский институт. Приедет на каникулы – разговоры только о медицине: рассказывает об анатомии, профессорах, трудностях учебы. Слушал ее, открыв рот. Когда сестра оканчивала институт, я оканчивал десятилетку, и выбор был сделан окончательно: поступать только в Красноярский медицинский институт, как она.

– У вас была большая семья?

– Большая и дружная, мы и сейчас такие. Пятеро детей: старший брат Сергей, ему сегодня уже семьдесят лет стукнуло, три сестры – Ольга, Любовь, Майя, и я – самый младший. Родился 18 октября 1958 года в селе Целинное Кызылского района.

Папа и мама – Судер-оол Чамбалович и Хувар Сереновна Ондары – переселились из Сут-Холя в эти места во второй половине сороковых годов прошлого века, вскоре после вхождения Тувы в состав России. Они рассказывали, что нашли здесь просторные поля с хорошей травой, чтобы пасти скот.

Отец мамы – Серен Арапаевич Кужугет – был командиром Тувинской народно-революционной армии, первым мэром Кызыла, а в 1938 году его ложно обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к расстрелу, который потом заменили восемью годами тюрьмы. Впоследствии его реабилитировали. Комиссар – так уважительно называли его в селе Целинное, где он жил и работал до конца своих дней. После смерти дедушки одну из улиц села назвали его именем.

Наше село Целинное было центром совхоза «Победа». Какой у нас был совхоз – миллионер! Жаль, что сейчас от него ничего не осталось.

На всю республику гремели имена хлеборобов «Победы»: Доржу Сааяевич Дандар, Очур-Сат Сурунмаевич Сарыглар, Калдар-оол Кырган-оолович Ооржак. У нас даже свой Герой Социалистического Труда был – механизатор Василий Оюнович Янчат, он и до сих пор живет в Целинном. Я маленьким был, но помню, как сам Салчак Калбакхорекович Тока вручал ему золотую звезду героя, и в это время в клубе свет выключился. Мы, школьники, тоже работали, как стахановцы: на полях, зернотоке.

Село Целинное и своими спортсменами славилось. Наш тренер по вольной борьбе Федор Хаажыкпанович Ондар, у  которого и я занимался, вторым в Тувинской АССР получил звание мастера спорта СССР. Из нашего села вышли известные борцы: братья Юрий и Александр Монгуши, братья Анатолий и Владимир Тюлюши, Мартый-оол Пильчин, Александр Оюн, Игорь Быштак-оол.

которого и я занимался, вторым в Тувинской АССР получил звание мастера спорта СССР. Из нашего села вышли известные борцы: братья Юрий и Александр Монгуши, братья Анатолий и Владимир Тюлюши, Мартый-оол Пильчин, Александр Оюн, Игорь Быштак-оол.

Отец всю жизнь проработал в совхозе строителем – столяром. О нем говорили: золотые руки. Мама работала поваром, потом – бригадиром овцеводческих бригад, я очень любил с ней ездить на стоянки чабанов, затем – председателем сельского совета. Мама была очень гостеприимная, в детстве все мои друзья у нас дома собирались, она могла для десяти мальчишек стол накрыть и принять их со всем уважением, как взрослых.

Не припомню, чтобы родители когда-нибудь ссорились, но когда учился в шестом классе, они развелись, мама уехала в село Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района. Я часто ездил к ней в гости. А жить остался с папой, не смог его одного оставить. До окончания школы с ним был, старшие дети, кто в вузах учился, кто в других районах жил, и заезжали к нам наездами.

Родителей уже давно нет. Папа, он 1923 года рождения, в шестьдесят лет умер – от рака пищевода – поздняя диагностика. Мама, она 1925 года рождения, ушла из жизни в семьдесят три года – после второго инсульта. Мне их очень не хватает.

Мальчик с трубкой в горле

– Трудно было мальчику из сельской школы поступить в престижный медицинский вуз?

– Скорей, не трудно, а смешно получилось. Хотя тогда мне было не до смеха.

В школе с первого по десятый класс на одни пятерки учился. Но золотой медали мне в нашей школе в селе Целинное не дали, объяснили, что опоздали: поздно заявку на нее подали, надо было в начале учебного года, а не после сдачи выпускных экзаменов.

Так что в 1976 году поступал на общих основаниях: в Кызыле, на целевые места, пришедшие для тувинских выпускников. В Красноярский медицинский институт на одно место – десять человек.

Аттестат у меня – пять баллов. Устные экзамены – биологию, химию, физику – сдал на отлично. А за изложение – двойка! Смотрю на оценки и глазам своим не верю. Свое изложение дал списать рядом сидящему старшему парню, который поступал на физкультурный факультет Красноярского педагогического института, мы потом с ним в Красноярске подружились. И ему пять баллов поставили, а мне – два. Как такое могло получиться? Это сейчас понимаю, что мешал кому-то.

Экзамены мы сдавали в Тувинском педагогическом институте. Весь заплаканный, что скрывать, не мог удержаться от слез, ведь мечта рушилась, пробился к самому ректору.

Ректором тогда был кандидат педагогических наук Хомушку Саинотович Алдын-оол. Реву: «Я не должен был двойку получить, ведь все десять лет на пятерки учился». Он вызывает кого-то из комиссии, поднимают мое изложение: ни одной ошибки нет, просто волнистой линией подчеркнуты предложения.

Хомушку Саинотович: «Я все вижу, разберусь, но в медицину мест нет». И предлагает замену на выбор: ветеринарию и сельское хозяйство – московские вузы. Мне деваться некуда: с восьми лет пошел в школу, осенью – уже восемнадцать, в армию заберут. И соглашаюсь на Тимирязевскую академию, на факультет защиты растений. Там проучился год, а фактически потерял его.

А на следующий год сам поехал в Красноярск и добился своего: поступил в Красноярский государственный медицинский институт, сейчас это академия.

С третьего курса стал заниматься наукой. Записался в студенческое научное общество. Не раздумывая, сразу выбрал хирургию.

Проводил опыты над крысами. Мы специально инфицировали их стафилококком, получали гнойную рану и лечили лазером ЛГ-75. Лазер тогда в моде был. Мой руководитель Младенцев защитил на эту тему кандидатскую диссертацию. А моя студенческая научная работа называлась «Лечение гнойных ран гелий-неоновым лазером».

Около нашего вуза располагалась краевая клиническая больница № 1, в ней – очень сильное гнойное хирургическое отделение. На пятом и шестом курсе работал там по вечерам медбратом поста интенсивной терапии, где лечились больные с кишечными свищами. Хирургия мне очень нравилась. Тогда даже не представлял, что делом жизни станет травматология.

– Первая самостоятельная операция?

– Первая самостоятельная операция?

– Первая операция – острый аппендицит – в Красноярской краевой больнице. Учился на шестом курсе, и эту операцию нельзя назвать полностью самостоятельной: проводил ее под руководством и контролем опытного доктора.

А самую первую полностью самостоятельную операцию сделал уже в Туве. В 1984 году окончил институт и вернулся на родину. С 1 августа начиналась интернатура, и меня на месяц отправили в город Чадан – в районную больницу.

Заведующим хирургическим отделением там работал Валерий Самбулдаевич Ховалыг, очень уважаемый мною человек, он доверил мне самостоятельно дежурить. И в самом начале – очень сложный и ответственный случай. В середине августа во время моего дежурства прибегает мать с ребенком, они рядом с больницей жили. Мальчику года три или четыре, весь синий, не дышит. Мама держит его вниз головой. Оказывается, он проглотил пятикопеечную монету.

Медлить нельзя, тут же, в перевязочной, мне пришлось делать ему трахеотомию: поставил специальную трахеостомическую трубку, чтоб ребенок дышал, так как через нос и рот он дышать не мог. Мальчик тут же ожил.

Сразу же вызвал санитарный вертолет, в то время с этим никаких проблем не было, санитарная авиация работала четко и быстро. Малыша доставили в Кызыл, а оттуда с моей трубкой в трахее переправили в Красноярск. Там уже извлекли монету.

Этот мальчик тоже стал врачом – стоматологом, сейчас работает в районной поликлинике в поселке Каа-Хем Кызылскогого района: Артас Викторович Ооржак.

Шикарная команда

– Как вы выбрали свой путь в медицине – травматологию?

– Это не я выбрал, а штатное расписание. Главным хирургом республики тогда была Лидия Михайловна Козлова. После Чадана она сразу же отправила меня в Тес-Хемский район. Там еще месяц проработал. А с ноября – уже в Кызыле – в республиканской больнице.

В хирургии мест не было, и заведующий травматологическим отделением Виктор Александрович Верещагин предложил: «Хочешь стать травматологом? В моем отделении есть место». Не раздумывая, согласился. И не пожалел.

Тогда в отделении была шикарная команда: Виктор Александрович Верещагин, Вячеслав Иванович Наумов, Леонид  Зямович Осмоловский, Сергей Леонидович Костюков, Валерий Петрович Насюрюн. Мои наставники. Костяк травматологии республики!

Зямович Осмоловский, Сергей Леонидович Костюков, Валерий Петрович Насюрюн. Мои наставники. Костяк травматологии республики!

Даже не знаю, сколько времени надо людей готовить, чтоб сегодня опять такая команда профессионалов собралась. При этом работали, в основном, на голом энтузиазме, на накопленном опыте. Не было оборудования, чтобы двигаться вверх. Импланты, которые тогда вживляли больным при переломах, с нынешними даже не сравнить. В космос мы уже во всю летали, а такие нужные вещи, необходимые человеку, в СССР не могли делать.

– Вячеслав Судер-оолович, а как вы попали из Кызыла в Москву?

– Во всем виноват старший сын Айдыс. Летом 1998 года Айдыс поступил в Российский университет дружбы народов, на медицинский факультет. И с конца августа он – в Москве. А мне в Кызыле хоть караул кричи: жена Татьяна – врач, я – врач, зарплату по полгода не платят, как и другим бюджетникам.

Разные варианты искал, чтобы сыну-студенту хоть что-то отправить: посылки с крупами, конфетами. Чтобы заработать, даже сосисками занимался, возил друзей-предпринимателей в Красноярск, Абакан, где они эти сосиски закупали, а потом продавали в Кызыле в виде хот-догов.

Только на сосисках далеко не уедешь. Хоть плач: нечем помочь ребенку. И вот как-то сижу с друзьями, и Вячеслав Яндай-оол говорит: «А почему бы тебе, Слава, самому не поехать в Москву? Ты многое умеешь делать, сразу найдешь там работу».

Целый день хожу, думаю. Действительно, а почему бы не поехать? Но если ехать в столицу, то не просто так, чтобы деньги заработать, а и свое образование продолжить – в аспирантуре. А место в аспирантуру непросто выбить, тем более, когда набор уже закончен.

Как быть? Звоню профессору Валерию Григорьевичу Голубеву, заведующему кафедрой травматологии и ортопедии Российской медицинской академии последипломного образования.

Вот он – мой учитель. А сейчас мы с ним – друзья. До 1998 года я у Валерия Григорьевича в Москве пять раз специализацию проходил по новым методикам в травматологии.

Как-то на занятиях он рассказал про старинную методику японцев: они при коксартрозах – заболеваниях тазобедренных суставов – пересаживали веточку от артерии в сторону больной части кости. В результате улучшалось кровоснабжение и уменьшался болевой синдром, восстанавливалась костная структура.

Японцы применяли эту методику для взрослых, а я применил детям при болезни Пертеса. Очень хорошие результаты получились. В 1997 году получил патент на изобретение №94004020, работа так и называется «Способ восстановления опороспособности нижних конечностей при болезни Пертеса».

Профессор Голубев дважды в Кызыл приезжал, мы с ним вместе оперировали. Второй патент на изобретение №2161936 мы получили уже вместе с ним в 2001 году: «Способ лечения переломов лодыжек голени с подвывихом стопы».

И вот, когда задумался об аспирантуре, Валерий Григорьевич мне схему подсказал: «Набор уже закончен, но если ваше правительство выйдет сразу на нашу академию, можем помочь».

Пошел в правительство. Тогда представителем президента России в Туве работал Калиндуу Чадамбаевич Монгуш, он по профессии – врач-стоматолог, коллега.

Прихожу к Чадамбаевичу: «Помогай». Он тут же кого-то зовет, пишут телеграмму на имя ректора академии последипломного образования. Буквально на следующий день – звонок из Минздрава: для вас персонально пришло место в аспирантуру. 21 декабря 1998 года улетаю в Москву, на следующий день начинаю сдавать экзамены: философия, немецкий язык, по предмету. И все – зачислили в аспирантуру.

Обычная моя работа

– Как доктор из провинции нашел работу в Москве?

– Месяца три искал работу, даже в травмпункты не брали, не было свободных вакансий. Наконец, устроился дежурным травматологом в первую городскую больницу. Обычная моя работа, все знакомо.

Спустя год звонит мне Валерий Григорьевич Голубев, интересуется: «Как с материалом для кандидатской диссертации?» «Хорошо, за год набрал обширный материал». «А не хочешь ли добрать материал в Московской области, в городе Красногорске?»

Почему бы нет? Поехали в Красногорск. Главный врач больницы – доктор медицинских наук Геннадий Михайлович Кавалерский – сначала взял меня на полставки, дежурство дал и отдельную палату, чтобы в ней своих больных набирал и лечил по теме диссертации. Через полгода назначает меня заведующим отделением. Параллельно стал главным травматологом Красногорского района Московской области. Три года – с 2000 по 2003 – там проработал.

А потом – снова звонок: в клинику Федерального центра экспертизы и реабилитации инвалидов, в хозрасчетное отделение, нужен человек, занимающийся заменой суставов. И с января 2004 года я начал работать там.

Одновременно, очень часто, раз в неделю – точно, ездил в клиническую больницу № 85. Александр Алексеевич Кутин, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по науке, занимался стопами и приглашал меня для консультаций в сложных случаях. А в одно прекрасное время звонит: «Приезжай, Вячеслав Судер-оолович, с тобой хочет поговорить главный врач».

Одновременно, очень часто, раз в неделю – точно, ездил в клиническую больницу № 85. Александр Алексеевич Кутин, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по науке, занимался стопами и приглашал меня для консультаций в сложных случаях. А в одно прекрасное время звонит: «Приезжай, Вячеслав Судер-оолович, с тобой хочет поговорить главный врач».

Приезжаю. Главврач Олег Сергеевич Цека, он – профессор, Заслуженный врач России, ведет на второй этаж, показывает заброшенную, лет пятнадцать не работающую грязелечебницу с обшарпанным бассейном без воды. И говорит: «Предлагаю вам заведовать этим отделением».

Всюду пыль, запустение – чем заведовать? А главврач твердо заявляет: «Будьте уверены – все очень скоро будет, и на самом высоком уровне, вам – только работать, травматологическое отделение специально под вас открываем».

Вместе с Олегом Сергеевичем специально ездили в Германию: изучали оборудование соответствующих клиник, принципы их работы, чтобы использовать у себя самый лучший опыт.

Вот так с сентября 2007 года стал работать в клинической больнице № 85 Федерального медико-биологического агентства России. Агентство, которым руководит Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Владимир Викторович Уйба, – очень большая и серьезная разветвленная структура. Наша больница – только одно из его многочисленных подведомственных учреждений.

Сначала больных с травмами лечили в хирургическом отделении, а травматолого-ортопедическое отделение действительно очень скоро оборудовали – за полтора года. Двести миллионов рублей на его открытие выделили по федеральной программе «Здоровье»: оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Сегодня мы продолжаем работать по этой бесплатной для пациентов программе с федеральным финансированием: по ней за медицинскими учреждениями закрепляются определенные участки дороги. У нашей больницы и больниц № 7 и 79 – Каширское шоссе: участок от нулевого километра до Московской кольцевой автомобильной дороги.

– И много пострадавших поступает с Каширского шоссе?

– Радует, что таких пострадавших поступает немного: дорога хорошая, широкая, с ограждением, на встречку никто не выезжает.

Но сложные случаи встречаются. Вот, например, в прошлом году поступила двадцатисемилетняя мотоциклистка: очень сложный перелом обеих костей правой голени. Вдобавок, упав с мотоцикла, она еще и по асфальту ногой проехала. Кожа омертвела – циркулярный некроз.

Сразу же наложили аппарат Илизарова, убрали мертвую кожу и пересадили на голень взятую с бедра пациентки. Все удачно: перелом сросся, нога зажила.

По федеральным программам

– Кого преимущественно обслуживает ваша больница?

– В основном, больница № 85 работает на Росатом. И космос сюда же входит. Обслуживаем всех работников, пенсионеров атомной, космической промышленности и связанных с ними научно-исследовательских институтов, их ближайших родственников – жен, мужей, детей, родителей.

Все остальные, кто хочет полечиться в нашей больнице, идут через отдел договорных платных услуг. При этом расценки ниже средних по Москве.

А травматолого-ортопедическое отделение – единственное в больнице, работающее сразу по трем федеральным программам. Кроме пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, бесплатно оказываем помощь спортсменам – членам сборных команд России, они приходят к нам с последствиями старых травм.

А самая главная программа – оказание высокотехнологичной медицинской помощи: эндопротезирование суставов. Мы в отделении на 80 процентов занимаемся именно ортопедией: заменой крупных суставов. И оборудование отделения, в основном, закупается по этой федеральной программе.

По каждой программе – отдельное финансирование. Плюс платные операции. Поэтому и зарплата у нас выше, чем у врачей и медсестер в других российских больницах. Но и ответственность – высочайшая.

Отделение рассчитано на 25 мест. Палаты – двухместные и трехместные, в каждой – видеокамера, тревожные кнопки. В случае необходимости больной нажимает ее, и вызов мгновенно поступает на пульт к дежурной медсестре.

Три операционных с самым современным оборудованием. Недостатка ни в чем нет, оборудование – мощнейшее. Есть с чем сравнивать: часто езжу по зарубежным клиникам, и вижу, что наше отделение ни в чем не уступает им по оснащенности.

Поэтому и требования к квалификации персонала – очень высокие. Травматология – такая отрасль медицины, в которой нужно параллельно идти в ногу со временем: и с наукой, и с новейшим оборудованием, конструкциями.

Без этого – никак. С устаревшими знаниями и только со скальпелем, иголкой, шовным материалом в травме делать нечего.

Окончание – в № 12 от 29 марта 2013 года

Интервью Надежды Антуфьевой с Вячеславом Ондаром

«Титановый протез» войдет тридцать девятым номером в пятый том книги «Люди Центра Азии», который продолжает формировать редакция газеты «Центр Азии».

Пятый том планируется к изданию в 2014 году.

Фото:

1. Вячеслав Ондар с пациенткой Ириной Евдокимовой. Москва, клиническая больница № 85 Федерального медико-биологического агентства России, палата травматолого-ортопедического отделения. 5 января 2013 года. Фото Нади Антуфьевой.

2. Рукопожатие в коридоре травматолого-ортопедического отделения: «Доктор, спасибо за все!» Москва, клиническая больница № 85. 5 января 2013 года. Фото Нади Антуфьевой.

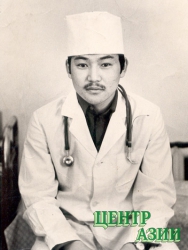

3. Вячеслав Ондар – начинающий травматолог. Тувинская АССР, Кызыл, республиканская больница, декабрь 1984 года.

4. Клиническая больница № 85 Федерального медико-биологического агентства России, в которой оперирует Вячеслав Ондар.

5. Оборудование – мощнейшее. Вячеслав Ондар в операционной травматолого-ортопедического отделения. Москва, клиническая больница № 85 Федерального медико-биологического агентства России. 5 января 2013 года.

Фото Нади Антуфьевой.

http://www.centerasia.ru/issue/2013/11/4549-titanoviy-protez.html