Люди Центра Азии

Дороги, которые я не выбирал

14 января 2012 г. (Продолжение. Начало в №50 от 23 декабря, № 51 от 30 декабря 2011 года)

(Продолжение. Начало в №50 от 23 декабря, № 51 от 30 декабря 2011 года)

Сожжённые марки ТНР: последний тираж

А листы с тувинскими марками, в которых я так старательно летом 1944 года пробивал дырочки, а потом мазал клеем, постигла печальная участь. После вхождения республики в состав Советского Союза они стали не нужны, мне приказали весь тираж сжечь.

А листы с тувинскими марками, в которых я так старательно летом 1944 года пробивал дырочки, а потом мазал клеем, постигла печальная участь. После вхождения республики в состав Советского Союза они стали не нужны, мне приказали весь тираж сжечь.

И я дисциплинировано побросал в топку все листы – весь готовый тираж марки с изображением здания правительства ТНР, автором которой был Василий Дёмин.

Я не ведал тогда, что есть люди, которые марки изучают, коллекционируют, и не понимал исторической ценности того, что мне велели уничтожить.

Сохранилось только металлическое клише, и позже Дёмин вручную сделал с него оттиск этой последней в истории ТНР марки – для московского филателиста Самуила Блехмана, крупнейшего в СССР знатока марок.

Самуил Маркович Блехман, инженер по специальности, собирал марки с детства. Особенно внимательно он изучал филателистическое наследие Тувы, к исследованию которого приступил в начале пятидесятых годов. Именно экспозиция марок Тувы принесла ему в 39 лет первое признание как филателисту. В 1957 году, во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, Блехман представил тувинские марки на большой международной филателистической выставке и стал одним из четырех обладателей золотой медали лауреата.

В 1976 году в издательстве «Связь» вышла книга Самуила Блехмана «История почты и знаки почтовой оплаты Тувы». Она принесла ему мировую филателистическую известность. В 1997 году, уже после смерти автора, книга была издана на английском языке.

В этой книге Блехман отмечает, что от последнего тиража марок ТНР не осталось ни одной. Каюсь, это моя вина: все сжег, как и велели.

Колючий художник Дёмин

Василий Фадеевич Дёмин – личность историческая. По его работам можно проследить историю Тувы с конца тридцатых годов двадцатого века.

Василий Фадеевич Дёмин – личность историческая. По его работам можно проследить историю Тувы с конца тридцатых годов двадцатого века.

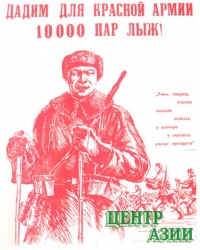

Он – пейзажист, портретист, автор марок и плакатов, в том числе – плакатов военного времени, иллюстраций в книгах, выпущенных тувинским книжным издательством. Основатель в Туве Союза художников, он был первым наставником для молодых тувинских авторов. Первым его учеником был художник Всеволод Тас-оол.

Именно Дёмин – автор проекта и даже строитель обелиска «Центр Азии», который сегодня – главная достопримечательность Кызыла. Василий Фадеевич рассказывал, что за проект этого монумента никакого денежного вознаграждения не получил.

Наше близкое знакомство началось в годы моей работы в типографии. Я часто бывал у него дома. Узнал его как простого человека, скромного в своих житейских потребностях, всегда куда-то спешащего.

Когда Дёмин узнал, что увлекаюсь рисованием, подарил мне акварельные краски и несколько кисточек. Я их использовал для оформления в типографии стенных газет.

Дёмин жил в Кызыле в небольшом домике, рядом со старым зданием редакции газеты «Шын». Ему предлагали хорошую квартиру, но он отказывался, мотивируя тем, что в домике ему удобнее жить и творить.

Художник обладал колючим характером и острым языком. Остроты его знали, цитировали, и многие боялись, как бы Дёмин их не поддел.

Он ловко подражал голосу любого человека. Особенно здорово пародировал голос Токи. Как-то Дёмин поведал мне о событиях пятидесятых годов, когда начальником управления культуры в Туве был Иванов.

«Готовили мы в театре выставку произведений художников. Нам нужна была помощь, но никто ее не предлагал. В театре нашел телефон, в кабинете никого нет, звоню Иванову и голосом Токи говорю: «Товарищ Иванов? Что там у вас в театре с выставкой происходит? А где этот халтурщик Дёмин? Чем занимается? Примите меры!»

Реакция, рассказывал Дёмин, была незамедлительной: «Прибегает трясущийся и вспотевший Иванов, кричит: «Тока недоволен ходом подготовки выставки! И про тебя спрашивал, назвал халтурщиком!» И все быстро появилось: и люди, и машина, и доски. К вечеру выставка была готова».

А вот чего Дёмин не любил, так это всевозможных собраний и заседаний, считал это пустой тратой времени. Поэтому даже на собственном чествовании в честь пятидесятилетия сидел, опустив голову.

Этот момент запечатлен на хранящемся у меня снимке, сделанном 13 января 1962 года. В малый зал старого, теперь уже снесенного здания республиканского музея, пожаловали важные персоны во главе с Салчаком Тока – Бай-Кара Долчанмаа, Юрий Аранчын, Хертек Анчимаа.

Прибыли художники из Абакана, Иркутска, Красноярска. Среди них – красноярец Тойво Ряннель, которого мастак на шутки Дёмин всегда встречал, напевая: «Ряннели, Ряннели, Ряннели нагрянули. Ладушки, ладушки, спереди и сзадушки».

За многие годы моей работы в области культуры не припомню ни одного случая, чтобы Тока пожаловал на чествование какого-то творческого работника. Но к Дёмину пришел: ценил его не только как талантливого художника, но и как человека, готового откликнуться на любую просьбу или поручение Токи.

Доклад о юбиляре сделал художник Сергей Ланзы. Сергей Ланзы и Василий Дёмин не очень были дружны, но доклад Сергея Кончуковича о Дёмине был хорошим.

Затем председатель Президиума Верховного Совета Тувинской АССР Долчанмаа, раскрыв лежащую перед ней на столе папку, зачитала указ о присвоении Дёмину почетного звания «Народный художник Тувинской АССР».

Салчак Тока, присевший к краешку стола президиума, в течение всего собрания не промолвил ни одного слова. Только пожал юбиляру руку.

А через год – 30 марта 1963 года – Дёмину было присвоено очередное звание – «Заслуженный деятель искусств Тувинской АССР».

Последняя наша встреча была короткой. Это было в 1991 году. Я тогда работал в Центральной избирательной комиссии республики. Пришел домой на обед. Звонок в дверь: Дёмин, в руках – картины, подарок для меня. Василий Фадеевич грустно сообщает, что уезжает на родину – в город в Подольск. Рассказывали, что он погиб в этом городе: перебегая дорогу, попал под машину.

Василий Дёмин оставил мне на память две свои картины.

Одна из них – зимний деревенский пейзаж. Другая – пейзаж летний: река Амур, палатка на берегу. Эти картины и поныне рядом со мной – висят на стене дома под Воронежем, где сейчас живу. Рядом с ними – картина Сергея Ланзы «Саяны».

Вставайте, война закончилась!

В Кызыле самая большая ревсомольская организация была в типографии. Ею успешно руководила наборщица Катя Чупрасова.

Кызыле самая большая ревсомольская организация была в типографии. Ею успешно руководила наборщица Катя Чупрасова.

Она и предложила мне в 1944 году вступить в ревсомол – революционный союз молодежи ТНР. Не раздумывая, согласился. Но ревсомольский билет носил недолго. После вхождения 11 октября 1944 года Тувинской Народной Республики в состав СССР ревсомол преобразовался в комсомол.

В начале 1945 года в Кызыл из Москвы приехали работники аппарата ЦК ВЛКСМ. На втором этаже здания управления связи проводили собеседования – с каждым ревсомольцем персонально. Задавали множество вопросов: о родителях, образовании, выполнении общественных поручений. Столпившиеся в коридоре ревсомольцы переживали: а вдруг откажут в приеме в комсомол? Но волновались напрасно: всех ревсомольцев типографии посчитали достойными стать членами ВЛКСМ. Здесь же нам выдали комсомольские билеты.

Война приближалась к концу. В сторону Абакана отправились призывники 1926 года рождения. 25 октября 1944 года Государственный комитет обороны объявил призыв на военную службу призывников 1927 года рождения – семнадцатилетних.

Пришел и мой черед – вместе с одногодками, родившимися в двадцать седьмом. Еженедельно нас вызывали на сборный пункт в кинотеатр «Зимний», с 1948 года он стал называться кинотеатром имени тридцатилетия ВЛКСМ. Офицер горвоенкомата делал перекличку, беседовал с нами и отправлял по домам – до очередного вызова. Закончилось это тем, что не всем, родившимся в 1927 году, пришлось исполнять военный долг.

Утром 9 мая 1945 года наша соседка Шнякина стучит в окно нашей избушки и кричит: «Что вы спите! Вставайте, война закончилась!»

Народ бежит в центр города. Люди обнимаются, целуются, плачут. Начался митинг. Это был день и радости – конец войне, и скорби – по тем, кто не вернулся.

Первый тувинский Герой Советского Союза – наш Миша Бухтуев!

Среди тех, кто в День Победы одновременно и скорбел, и радовался, была Раиса Семёновна Бухтуева.

Скорбела о муже – Артемии Ивановиче, на которого с фронта пришла похоронка. Радовалась тому, что вернется сын Михаил. Он теперь – главная надежда и опора семьи, в которой Миша – самый старший, у него к этому времени было уже шестеро братьев и сестер.

Семьи наши состояли в родстве и дружили. Миша, как и я, родился на заимке Карагаш нынешнего Тоджинского района, только на год и два месяца раньше – 23 ноября 1925 года. Летом 1943 года его призвали в армию. Он аккуратно писал домой – к тому времени семья Бухтуевых уже жила в Кызыле. Только уже ближе к концу войны – в сорок пятом – тетя Рая поделилась с моей мамой своим беспокойством: от сына что-то давно нет известий. Но и страшной похоронки тоже не было, поэтому она ждала сына живым.

И снова – судьба, именно мне – уже после окончания войны – пришлось стать тем скорбным вестником, который сообщил тете Рае, что сын ее погиб.

Дело было так: в июне или июле 1945 года наша семья получила письмо от другого Михаила Бухтуева, этот Миша в детстве воспитывался в семье Артемия и Раисы Бухтуевых, он был их племянником. Настоящая его фамилия, по матери, была Карманов, но по документам он так и остался Бухтуевым.

Во время Великой Отечественной войны Михаилы, находясь на разных фронтах, переписывались между собой. А в Кызыле Раиса Семёновна Бухтуева получала письма от родного сына Михаила, а наша семья – от другого Михаила – Бухтуева-Карманова. И вот уже после победы до нашей землянки по улице Дружбы добралось письмо с фронта. Миша Бухтуев-Карманов сообщает, что получил известие от командира воинской части, где служил Михаил Артемьевич. Командир извещает о геройской гибели Михаила Бухтуева и присвоении ему в 1944 году звания Героя Советского Союза – посмертно.

Получив неожиданную весть, мы растерялись: как рассказать об этом тете Рае? Мама заплакала и сказала, что не сможет сообщить подруге о смерти сына. Значит, придется мне как старшему мужчине.

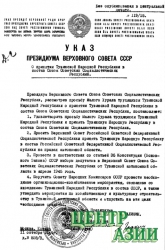

Пришла мысль: сначала надо все точно подтвердить – найти Указ Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Обычно все указы о присвоении геройских званий публиковались в центральных газетах. И я пошел, нет, не пошел – со всех ног бросился в библиотеку имени Пушкина.

Открыл подшивку «Комсомольской правды» за 1944 год, начал внимательно просматривать каждую страницу. И вот он – текст Указа от 22 августа 1944 года о присвоении Михаилу Бухтуеву звания Героя Советского Союза! На третьей странице, в углу! И никто его до сих пор не заметил, не прочитал!

Открыл подшивку «Комсомольской правды» за 1944 год, начал внимательно просматривать каждую страницу. И вот он – текст Указа от 22 августа 1944 года о присвоении Михаилу Бухтуеву звания Героя Советского Союза! На третьей странице, в углу! И никто его до сих пор не заметил, не прочитал!

Оглядываюсь – не видит ли строгая библиотекарь – и совершаю страшное преступление: сгибаю газетный лист, слюнявлю сгиб, чтобы не было слышно звука рвущейся бумаги, и отрываю угол с указом.

И бегом – к тете Рае! Бегу счастливый: наш Миша, друг моего детства – Герой! Единственный на всю Туву! Подбегаю к полуземлянке Бухтуевых, стоявшей во дворе столовой, называемой «корейской» – это по улице Кочетова, напротив нынешнего здания правительства республики. И только перед входом до меня доходит: что же я, дурак, радуюсь, ведь Миша – Герой посмертно, и мне сейчас предстоит сказать об этом его маме.

Спускаюсь в тесное полутемное жилище семьи Бухтуевых – ребятишки, на коленях матери – самый младший. Все смотрят на меня. Как сказать? Сказал правду, показал указ. Тетя Рая зарыдала, вслед за ней заплакали дети. И я вместе с ними.

Потом отправился в военкомат, отдал комиссару клочок газеты с указом. Через некоторое время Раисе Семёновне вручили официальный документ о присвоении ее сыну звания Героя Советского Союза – посмертно. Как матери героя горисполком выделил ей на улице Механизации, ныне это улица Салчака Токи, новый дом из бруса, но без кровли. В него и переселилась семья.

Первый и единственный таран бронепоезда

Уже позже мы узнали о том, какой подвиг совершил гвардии сержант Михаил Артемьевич Бухтуев, механик-водитель танка Т-34 15-й гвардейской танковой бригады 1-го гвардейского танкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского фронта.

Это было 25 июня 1944 года в Гомельской области Белоруссии, близ деревни Черные Броды. Танкисты под огнем фашистского бронепоезда шли в наступление.

В башню одного из танков попал снаряд, передав раненых – заряжающего и командира орудия – санитарам, два других члена экипажа продолжили бой. Ими были командир танка лейтенант Дмитрий Комаров, уроженец деревни Синчуваж Шахунского района Горьковской области, и механик-водитель Михаил Бухтуев из Тувинской Народной Республики.

Их танк первым ворвался на железнодорожную станцию, но новое попадание подожгло машину. Снаряды кончились. И тогда на горящем танке танкисты пошли на таран, механик-водитель врезался в него на предельной скорости. Миша погиб, а его раненый командир выжил и погиб спустя два месяца в другом бою – в Польше.

Обоим присвоены звания Героев Советского Союза. Мише было девятнадцать, Дмитрию – двадцать один.

Их танковый таран бронепоезда был первым и единственным в истории войн.

Второму тувинскому герою – тоже танкисту, и тоже механику-водителю – Чургуй-оолу Хомушку звание Героя было присвоено уже позже – указом от 24 марта 1945 года. Еще несколько Героев Советского Союза приехали жить и работать в Туву уже после войны.

Так что Миша Бухтуев – действительно первый тувинский Герой Советского Союза!

В августе 2011 года, когда я с сыном Сергеем и двенадцатилетним внуком Владиславом посетил – к моему большому счастью, через столько десятилетий – родные места, мы в течение десяти дней сплавлялись на лодке по Большому Енисею – от реки Серлиг-Хем до Кызыла. Внук очень хотел увидеть маленькую заимку Карагаш, где, принятые одной повитухой – бабкой Кондратенковой – родились его дед и Герой Михаил Бухтуев. О Бухтуеве внук знает по моим рассказам и даже написал о нем сочинение в московской школе № 1008, где он учится.

Но, к нашему большому огорчению, заимку, вернее, то, что от нее осталось, посетить не удалось, мы просто не смогли пробраться к ней с берега реки: некогда большая цветущая поляна заболотилась и так заросла тальником, что стала непроходимой.

А вот возле бюста Михаила Бухтуева – в райцентре Тоджинского района Тоора-Хеме – Владислав сфотографировался. На груди у Миши – знак отличия тех, кто удостоен звания «Герой Советского Союза» – медаль «Золотая Звезда», которую моему другу детства носить не довелось.

Если комсомолец очень хочет кушать, то может и перекреститься

В июне 1945 года директор типографии предложил мне поехать с бригадой на сплав леса, переназначенного на дрова для типографии и ее рабочих: «Ты – тоджинец, поэтому Енисей знаешь. Поедешь?»

А почему бы не поехать, это даже интересно побывать в новых местах – на Малом Енисее – Каа-Хеме. Через два дня мы поехали – вшестером, но еханья не получилось – шли пешком. Наши вещи, пилы, топоры пара тридцатиметровых тросов, продукты, посуда – на телеге, которую тянула низкорослая лошаденка местной породы.

Из Кызыла до села Бельбей, расположившегося на правом берегу реки Каа-Хем, добирались трое суток. Какое-то удивительное спокойствие вокруг, кажется, что здесь ничто не движется. Только где-то вдалеке петух прокукарекает, и опять тишина. За селом – поля, посевы зерновых и льна.

От Бельбея тележной дороги нет. Что потяжелее – грузим на спину нашей лошадки. Остальной багаж дед Шумков – лоцман и старший в нашей бригаде – велит положить в лодку. Шумков с помощником, отталкиваясь шестами, отправляются на лодке вверх по течению реки. Мы вчетвером идем по берегу пешком. Но тропа неожиданно заканчивается перед грудой осыпавшихся с горы камней. Ухватиться не за что, если оступишься – кувырком свалишься по крутизне в реку. Слава Богу, осыпь преодолели. Показалась лесная избушка, а на противоположном берегу – поселок Сизим.

Лодка добралась до места быстрее пешеходов. Дед Шумков успел развести костер и встретил нас горячим чаем, заваренным медоносными травами. Чая – вдосталь, а вот еды у нас – маловато. Со склада типографии нам на шестерых дали немного непросеянной овсяной муки, несколько булок хлеба, килограмм топленого масла, пару килограммов сахара.

Шумков предложил: «Пётр, поплывем к староверам. Попросим у них какой-нибудь еды, они не откажут». Переправились на лодке, причалили.

Дед, хорошо знающий местные обычаи старообрядцев, по дороге наставлял меня: «Здоровайся, как у них принято, не «здравствуйте», а «здорово живете». Понял? Зайдем в дом – сложи два пальца, указательный и средний, и перекрестись, а то не очень-то ласково к нам отнесутся».

Поздороваться по-местному – хорошо. Но креститься? Я же комсомолец, нельзя мне. Но делать нечего – есть то хочется, так что надо выполнять дедовы указания.

У забора ближайшего дома увидели мужика с пышной бородой. На наше приветствие, разглаживая бороду, он ответил: «Здорово!» Улыбаясь, пригласил в дом. Вошли. Дед Шумков перекрестился. Я, неумело, тоже.

В доме хлопотала хозяйка. Ребятишки сразу убежали на улицу. Я оглядел жилье: русская печь, широкая деревянная кровать, стол, две лавки по бокам, за ситцевыми шторами – дверь в другую комнату.

Заинтересовало то, что шкафчиков для посуды было два: в переднем углу и у входной двери. Хозяйка достала для нас чашки, тарелки, ложки из шкафчика у двери. Шумков потом пояснил мне: «Шкафчик у двери у них – для мирских, для таких гостей, как мы с тобой. А сами староверы едят из отдельной посуды, она – во втором шкафчике».

Хозяйка пригласила к столу, угощение – знатное: сметана, черемша, варенье, хлеб, чай. Поблагодарил, как заранее научил Шумков: «Когда будешь благодарить, не говори «спасибо», а скажи «спаси Бог». Спасибо – слово для них неприятное, могут и обидеться».

Все сделали уважительно, как принято в этих местах, и к нам так же уважительно отнеслись: и накормили, и дали с собой полное ведро простокваши, с которым мы и вернулись к своим товарищам.

Как вязать плоты без верёвок и гвоздей

Лес, уже приготовленный для сплава, был складирован на высоком берегу реки.

Мы приготовили все необходимое для сплотки – соединения – бревен: чекмари – деревянные молоты, ронжи – поперечные брусья, скрепляющие плот при сплаве, березовые клинья, сотню молодых лиственных деревцев.

Женщины разводят костер, распаривают на огне приготовленные деревца, делают из них кольца. Затем бревна попарно сталкивают в реку, их вылавливают мужчины, концы бревен подводят под ронжи и закрепляют с помощью колец и клиньев. Никаких веревок, гвоздей не надо.

Женщины разводят костер, распаривают на огне приготовленные деревца, делают из них кольца. Затем бревна попарно сталкивают в реку, их вылавливают мужчины, концы бревен подводят под ронжи и закрепляют с помощью колец и клиньев. Никаких веревок, гвоздей не надо.

Через неделю связано четыре става – четыре основы плота, остается сделать последний став – пятый. И греби – специальные весла для плота.

Шумков командует: «Пётр – тебе задание. Бери коня, езжай в лес. Ищи высокую ель – диаметр у комля – двадцать сантиметров, длина – не менее двенадцати метров. Будешь делать гребь. Если сделаешь с первого раза, признаю тебя плотником. Не получится – будешь делать другую».

Как я ни старался, но первое мое изделие было забраковано. Во второй раз Шумков пошел со мной вместе: работаю топором, а дед трудится рядом – готовит вторую гребь. Где надо – подсказывает.

Греби установили на плот и ранним утром отчалили. Времени на еду терять не стали: завтрак, разведя на плоту костер, женщины готовили уже в пути.

Постепенно, за несколько сплавов, мы приспособились сами добывать себе еду: ловили рыбу, копали дикий лук, который жарили в масле, собирали грибы, которых в этих местах – множество.

Не обходилось без казусов. Наборщик Багай-оол однажды учудил, сообщив нам: «В котелок с супом заползла змея. Я ее достал и убил. Но суп хороший, ешьте, пожалуйста». Никто, конечно, суп есть не стал, и Багай-оол один умял полкотелка, а потом, хитро улыбаясь, признался, что пошутил. Схватили шутника и хотели охладить в студеной воде горного ручья, но пожалели.

Взлёт Фатины Яковлевой на вершину Бани

На сплаве женщины – работницы типографии – трудились наравне с мужчинами. А что делать? Мужики – те, кто остался живыми, летом 1945 года еще не все вернулись домой, их работу, как и в военные годы, приходилось выполнять женщинам.

Анна Степановна Барышникова, сестры Мария Дмитриевна и Антонина Дмитриевна Мальцевы, Мария Максимовна Сорокина, Зинаида Кузнецова, Фатина Яковлева – замечательные наши труженицы, без уныния переносившие тяготы тех лет.

Давно нет Фатины Васильевны Яковлевой, а я всегда вспоминаю ее – веселую, жизнерадостную. Ко мне она относилась по-матерински. Работала Фатина Васильевна печатницей, и на очередной сплав отправлялась с нами. Ей было тяжело шагать по каа-хемским степям, но она не жаловалась, тянула лямку наравне со всеми. А однажды продемонстрировала просто уникальный прыжок – эффектней циркового номера.

Это было во время нашего второго сплава. Мы – плотогоны двух плотов – заночевали на острове около села Сарыг-Сеп. Наемный лоцман Евдокимов на спор с Шумковым заявил, что завтра пробьется на плоту к левому берегу Енисея и пройдет мимо скалы, называемой Баня.

Обычно там никто не сплавлялся – мелко и опасно. Течение несло прямо на скалу, чтобы не разбиться, команде приходилось усиленно грести – до седьмого пота. Отсюда и название скалы – Баня.

Мы уговаривали Евдокимова бросить рискованную затею, а Шумкова – не подначивать его, но уговоры были бесполезны. Оба уже загорелись.

На следующий день, все еще в азарте спора, Василий Евдокимов направил плот в левую протоку. Рабочие, пытаясь обойти Баню слева, безостановочно гребли что есть силы. Бесполезно: плот развернуло поперек реки, и он с треском оседлал скалу. Бревна, как спички из коробка, врассыпную забросило на нее.

Фатина Яковлева была на этом плоту.

А наш второй плот, шедший позади, спокойно прошел правой протокой и причалил напротив села Кок-Хаак. Встревоженный Шумков отправил меня разузнать: все ли там целы.

Пройдя кок-хаакскую степь, встречаю Яковлеву – живую и здоровую. Она рассказала, что ее снял с вершины Бани и переплавил на берег случайный рыбак. Как она оказалась на скале, Фатина Васильевна не могла объяснить ни мне, ни себе. В недоумении разводила руками: такой взлет вместе с разлетающимися бревнами ни описать, ни повторить невозможно.

Все остальные, бывшие на плоту, тоже спаслись – выплыли на части плота к берегу. Повезло. Но с рисковым лоцманом Евдокимовым мы больше не связывались и не нанимали его. После этого второго сплава вторым лоцманом назначили меня, сказав: ты – молодой, но в воде разбираешься. Опять же для типографии – прямая выгода: лоцман – свой рабочий, дополнительно платить ему ничего не надо.

Как с куста: отрезанные манжеты майора

В воде я, конечно, разбирался, а вот голоса, необходимого для того, чтобы командовать плотогонами, не имел.

Распоряжения самые простые: влево, вправо, шабаш, но голос лоцмана рабочие должны слышать на другом конце плота, до которого сорок метров. А я пищал, как девчонка, и стыдился этого, стараясь вырабатывать командирский голос.

Если плот построен хорошо, им легко управлять. Лоцман легким движением греби дает ему нужное направление. Но надо быть очень внимательным: Малый Енисей отличается множеством перекатов, кос, крутых поворотов, островов. В некоторых местах река разделяется на два или три протока. Тут лоцману надо быть начеку: внимательно смотришь на движение воды, стараясь заметить, куда ее больше несет, туда и направляешь плот.

Однажды и у меня случилась беда. У одного из островов было быстрое течение в узком протоке. Сам остров, как дуга. Здесь надо было быть особенно внимательным, работа плотогонов – напряженная, не справишься – сядешь на перекат. И вдруг видим впереди посередке протока огромную корягу – зацепившийся корнями за дно тополь. Свернуть – невозможно. Плот разорвало на две части. Одна половина оказалась справа от тополя, другая – вместе с лоцманом – слева.

Однажды и у меня случилась беда. У одного из островов было быстрое течение в узком протоке. Сам остров, как дуга. Здесь надо было быть особенно внимательным, работа плотогонов – напряженная, не справишься – сядешь на перекат. И вдруг видим впереди посередке протока огромную корягу – зацепившийся корнями за дно тополь. Свернуть – невозможно. Плот разорвало на две части. Одна половина оказалась справа от тополя, другая – вместе с лоцманом – слева.

С моей стороны кинули конец веревки рабочим оторванной половины, подтянулись друг к другу, связали обе части. Но линейность плота была нарушена, он стал похож на коромысло.

Нужно делать ремонт. Причалили. Приказываю Саше Степанову, чтобы бежал вверх по реке и кричал Шумкову, который шел на плоту вслед за нами, чтобы тоже причаливал. С плота Шумкова команду услышали, бросили Степанову трос. Он поймал его в воде, обмотал тросом куст на берегу и подтянул плот к берегу. Шумковский плот причалил нормально, но с очередным происшествием, уже юмористического свойства.

Дело в том, что пассажиром моего развалившегося на две части плота был военный в чине майора. Он попросился на плот напротив Кок-Хаака, где мы обычно останавливались для отдыха. Сначала отказывался его брать: лоцман я неопытный, а перевозить майоров – дело ответственное. Однако военный настаивал, говоря, что его срочно вызывают в областной военкомат, предлагал заплатить. Деньги я не взял, а пассажира взять пришлось: очень уж настойчивым оказался.

Когда попали в катавасию с корягой, майор что-то кричал, пытаясь взять командование на себя. Вот тут-то – в экстремальной ситуации – у меня и прорезался, наконец, командирский голос: «Здесь я – командир, не мешайте мне спасать людей и плот!»

Когда выбрались из воды на берег, майор снял мокрый китель и повесил его сушиться на злополучный куст. Сашке с тросом некогда было рассматривать, что там висит на кусте, и тросом, как бритвой, отрезало манжеты майорского кителя. Когда он надел его, все расхохотались.

А майор чуть не плакал: «Как я в таком наряде покажусь перед комиссаром?»

Смеясь, успокаиваю: «А вы, товарищ майор, так и доложите: товарищ военком, выполняя ваш приказ, потерял в бою манжеты, но зато прибыл в назначенное время!»

Всего за лето сорок пятого года я сходил на плотах от Сизима до Кызыла пять раз. Сплав леса дал мне хорошую жизненную закалку, умение быстро находить выход из сложных ситуаций.

Но вместе с этим дал и болезнь. При заносе плота на отмель мы лезли в воду и прилагали нечеловеческие усилия для спасения леса. А вода в Енисее холодная, даже в самый жаркий месяц – в июле – температура не выше пятнадцати градусов. Так что плотогонная романтика закончилась печально: я приобрел неизлечимый ревматизм.

Окончание – в № 2 от 20 января 2012 года.

В окончании исторического очерка Петра Саморокова вы узнаете:

a Как попадают из Пети в Петры Михайловичи.

a Почему зятья считали Парасковью Лунгову замечательной тещей.

a За что Пётр сидел в тюрьме.

a За какой анекдот можно было попасть на крючок КГБ, и как Самороков отбился от предложения работать в органах госбезопасности.

a Из командировки – на четвереньках.

a Почему уроженцы Азербайджана мыли золото в Туве – в тоджинских горах.

a Встреча с грозной Екатериной Фурцевой.

Фото: 1. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О принятии Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик». Москва, Кремль, 11 октября 1944 г. Вверху справа – надпись: «Без опубликования в центральной печати».

2. Чествование художника Василия Дёмина в честь его пятидесятилетия. На трибуне – художник Сергей Ланзы. За столом президиума слева направо Бай-Кара Долчанмаа, Пётр Самороков, Салчак Тока.

Во втором ряду – за Самороковым – красноярский художник Тойво Ряннель. Сам юбиляр Василий Д¸мин сидит справа, в уголке, склонив голову. Кызыл, республиканский музей. 13 января 1962 года.

3. 4. Механик-водитель танка Т-34 Михаил Бухтуев и командир танка Дмитрий Комаров, совершившие 25 июня 1944 года первый и единственный в истории войн таран бронепоезда. Оба удостоены высшего звания – Герой Советского Союза.

5. 6. Военные плакаты художника Василия Дёмина: «Чем ты помог фронту?» – 1941 год, «Дадим для Красной Армии 10000 пар лыж!» – 1942 год.

7. Владислав Самороков у бюста земляка своего деда – Героя Советского Союза, танкиста Михаила Бухтуева, уроженца таежной заимки Карагаш. Тува, Тоджинский район, село Тоора-Хем, 23 августа 2011 года.

http://www.centerasia.ru/issue/2012/1/4120-dorogi-kotorie-ya-ne-vibiral.html