Люди Центра Азии

Ральф ЛЕЙТОН: «Танну-Тува? Это слишком красиво, чтобы быть правдой!»

18 июля 2005 г. Если в любой из англоязычных поисковых систем, будь то google.com или yahoo.com, вы запросите tuva, то первую десятку выданных системой сайтов откроет ресурс Friends of Tuva (Друзья Тувы), а остальные будут тем или иным образом с ним связаны. Этот портал сегодня – главный источник информации о республике в центре Азии для зарубежных искателей приключений.

Если в любой из англоязычных поисковых систем, будь то google.com или yahoo.com, вы запросите tuva, то первую десятку выданных системой сайтов откроет ресурс Friends of Tuva (Друзья Тувы), а остальные будут тем или иным образом с ним связаны. Этот портал сегодня – главный источник информации о республике в центре Азии для зарубежных искателей приключений.

К созданию одноименного общества имели непосредственное отношение два человека – великий физик Ричард Фейнман и учитель математики Ральф Лейтон. Ричард Фейнман – один из основателей квантовой электродинамики, лауреат Нобелевской премии (1965 год) и один из изобретателей атомной бомбы – всю жизнь мечтал побывать в Туве, но так и не осуществил эту мечту…

Начиная с конца семидесятых годов прошлого века, друзья бомбардировали письмами «Интурист», Академию наук, Московское радио, вещавшее на английском языке, тувинские организации и учреждения. Свои послания они сочиняли при помощи тувинско-монгольско-русского разговорника и русско-английского словаря, а содержалась в них одна-единственная просьба: помочь приехать в Туву. Они получали ответные письма, но без ответа на их главный вопрос.

И только в начале марта 1988 года на имя Ричарда Фейнмана пришло приглашение приехать в СССР: от вице-президента Академии Наук СССР, физика-теоретика Евгения Велихова. Пришло с опозданием. Ученый не дожил до этого момента чуть меньше месяца. Сердце семидесятилетнего Фейнмана остановилось 15 февраля 1988 года.

В Туве побывал его друг Ральф. После этого визита берет отсчет «копилка добрых дел» стихийно возникшего общества «Друзья Тувы». Организация самых первых за рубежом концертов тувинских горловиков и первой в Америке выставки археологических находок из тувинских курганов. Участие тувинских всадников и борцов-хурешистов в самом престижном параде мира – Параде Роз в Пасадене, напрямую транслируемом почти как Олимпийские игры на миллионную телеаудиторию. Организация сложнейшей операции для тувинской девочки Тани Хураган-оол в одной из самых продвинутых американских клиник и сбор средств для нее. Переводы на английский язык книг о Туве. О многом из этого длинного списка уже сообщалось в тувинской прессе, но во всех этих публикациях «американская составляющая» оставалась за кадром, все внимание уделялось тувинским участникам события.

Сегодня благодаря интернету и электронной почте появилась возможность заполнить этот пробел и взять интервью у одного из основателей американского общества «Друзья Тувы» Ральфа Лейтона (Ralph Leighton).

ВЫ ШУТИТЕ, МИСТЕР ФЕЙНМАН?

– Ральф, как все это началось? Как родились «Друзья Тувы»?

– В 1977 году в конце лета я гостил у Ричарда Фейнмана, известного американского физика, когда-то в детстве, в тридцатых годах, коллекционировавшего тувинские марки. Фейнман обожал ударные. Я тоже был заядлым барабанщиком. На этой почве мы и подружились. Я работал школьным учителем и готовился к новому учебному году. Преподавал элементарную алгебру, но на этот раз мне предстояло в довесок еще и вести часы по географии – предмету, который мне всегда очень нравился.

Фейнман по этому поводу подтрунивал надо мной: «География? Хм. С какой это стати учитель математики вдруг будет преподавать географию?». Я отбивался аргументами, что всегда слушал по коротковолновому передатчику программы на эту тему и изучал географические карты. И даже похвастался, что знаю все страны в мире. «Неужели? – спросил он с загадочным блеском в глазах. – Ну, хорошо, тогда скажи мне, а что произошло с Танну-Тувой?» (прим.: так называлась республика в центре Азии в 1921-1926 годах).

Фраза «Вы наверняка шутите, мистер Фейнман!» (бестселлер Ричарда Фейнмана, сборник забавных историй из его жизни) была бы тут как раз к месту, так как я полагал, что он выдумал это название. Оно звучало слишком красиво, чтобы быть правдой. «Танну-Тува? Может быть, это где-нибудь в Африке?». Мне пришлось признаться, что я никогда не слышал об этой стране.

А Фейнман продолжил свой рассказ о том, как в тридцатых годах он рассматривал сказочную Туву на удивительных по красоте треугольных и ромбовидных марках. «Эта страна есть и на картах Азии, где она, как бутерброд, зажата между Сибирью и Монголией. Ее столица, – он показал мне ее на карте, – называется К-Ы-З-Ы-Л».

Прозвучало это довольно экзотично, прежде всего, из-за двойного «ы», непривычного для иностранного уха. Мы сразу же решили, во что бы то ни стало, попасть в эту загадочную страну, даже если она находится за семью замками в самой глубине Советского Союза.

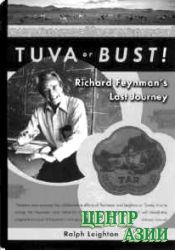

Все забавные и грустные приключения в выполнении этой нелегкой задачи описаны в книге с соответствующим названием «В Туву любой ценой!» («Tuva or Bust!»). Что же касается созданных попутно «Друзей Тувы», то это нельзя считать организацией в полном смысле этого слова. Скорее, сообщество. Точнее даже, список людей, интересующихся Тувой и другими отдаленными и манящими уголками планеты.

Я начал составлять этот список в 1981 году, когда впервые отправил самым разным людям приглашение отметить 14 августа День тувинской республики. Этот список постепенно пополнялся все новыми и новыми именами и через 15 лет насчитывал уже несколько тысяч фанатов Тувы. Несколько раз в году я рассылал этим людям почтой самодельный вестник последних тувинских новостей. Так продолжалось до 1999 года, когда оставил это занятие, так как сайт «Друзей Тувы» в интернете стал выполнять эту задачу вместо меня. Из него люди узнают о Туве, Ричарде Фейнмане, находят полезные ссылки на другие ресурсы, включая ваши, тувинские.

И ВЛАДЕЛЕЦ РАНЧО, И ПИСАТЕЛЬ, И «РЕЧНЫЕ КРЫСЫ»

– Интересно, а как люди все-таки становятся друзьями Тувы, как впервые большинство из них узнает о республике в центре Азии?

– Очень многие узнали о Туве благодаря все тем же маркам. Для других ключом к республике стал документальный фильм 1989 года БиБиСи о Ричарде Фейнмане. Это была премьера Тувы на телевизионном экране для очень широкой аудитории. Еще часть открыли республику по моей книге «В Туву любой ценой! Последнее путешествие Ричарда Фейнмана» («Tuva or Bust! Richard Feynman’s Last Journey»).

Кто-то интересуется Тувой как буддистской республикой, кого-то привлекает огромное наследие шаманской культуры. Но, конечно, чаще всего люди узнают о Туве через волшебное горловое пение, благодаря уникальному искусству многочисленных тувинских групп и исполнителей. Недавно еще одним источником знаний о Туве стал документальный фильм «Чингиз-блюз», номинировавшийся в 1999 году на премию Оскар.

– Можете рассказать о некоторых из американских друзей Тувы?

– Пожалуйста. Это владелец ранчо в Вайоминге, который пересек на мотоцикле Южную Америку. Писатель, сочиняющий в стиле путевых заметок, и уже побывавший во всех странах Азии и почти на всех островных государствах Тихого Океана (включая Тувалу). Студент, мечтающий на велосипеде проехать от Тувы до Китая. Врач, чувствующий в душе тягу к археологии и раскопкам скифских курганов. Это и так называемые «речные крысы», бредящие сплавом по бурным тувинским рекам; и парочка учащихся колледжа, нацеленных побывать в Туве именно зимой. Этот список можно продолжать бесконечно.

– Для Друзей Тувы принципиально важно побывать в республике или часть из них предпочитает познавать Туву виртуально?

– Те, которых я упомянул, уже побывали в Туве. А остальная часть, и их большинство, довольствуется Тувой, как далекой мечтой. Не более. Признаюсь, в ее малодоступности и есть самое главное притяжение. Для большинства европейцев и американцев она загадочна и далека. Признаюсь, и для меня в семидесятые-восьмидесятые годы самым сильным мотивом в стремлении попасть в Туву была ее закрытость, недоступность информации о ней. Сейчас, когда получить информацию достаточно легко, часть тувинской загадки и привлекательности для меня потеряны. Прошу прощения, если кого-то из жителей республики это признание обидит. Я хочу, чтобы было понятно, почему я был так увлечен в самом начале моей тувинской истории.

ВОСХИЩАЮСЬ МУЖЕСТВОМ ОНДАРА ДАРЫМАА

– Когда вам все же удалось побывать в Туве, что поразило больше всего?

– Я приехал в Туву в 1988 году, вскоре после смерти Ричарда Фейнмана, по приглашению из Новосибирска. Оно было для частного лица с супругой, поэтому я отправился в дорогу с женой Фиби. Было много официальных и дружеских встреч. Самой теплой стала встреча с нашим давним другом по переписке Ондаром Дарымаа ( прим.: Ондар Кишчалаевич Дарымаа, известный ученый-фольклорист, народный лекарь).

Оглядываясь в прошлое, я все больше восхищаюсь мужеством этого ученого. Ведь Тува тогда была закрытой, и переписка с иностранцами в конце семидесятых вряд ли приветствовалась КГБ. Думаю, ему задавали вопросы в компетентных органах. Для меня, Ричарда и Глена Кована (прим.: физик, которого друзьям также удалось заразить Тувой, именно его знание русского языка позволило «трем мушкетерам», как они себя называли, вести длительную переписку с советской бюрократией) это была просто забава – строчить в далекую Туву безответные письма, на которые вдруг однажды мы получили ответ.

А для него, возможно, это был вопрос научной карьеры, которой он все же рискнул для того, чтобы приоткрыть культуру Тувы. Благодаря таким ученым традиционная культура тувинцев сохранена и продолжает развиваться. И я очень надеюсь, что этот процесс продолжается и сегодня, даже перед лицом агрессивной культурной гегемонии западного потребительского общества.

Были встречи и с другими учеными: Юрием Аранчыном, Монгушем Маннай-оолом, Монгушем Кенин-Лопсаном, Зоей Кыргыс. Она, в свою очередь, свела нас с тувинскими горловиками.

Я понимал, что вряд ли в первый приезд нам удастся посмотреть многое. Не забывайте, что это были еще времена Советского Союза. Первые годы перестройки, когда люди только начинали свободно говорить обо всем, что их волнует. Три года спустя, в следующий приезд, уже в сопровождении брата Алана, нам удалось увидеть намного больше и гораздо более свободно поездить по Туве.

Из того, первого, визита самым трогательным было посещение священного оваа на озере Азас. Это было самое «тувинское» место из всего увиденного. Этим же вечером я услышал шум из соседнего туристического домика. Заглянул – там в тесной комнатке было полно молодых тувинцев, увлеченно смотревших боевик с Брюсом Ли. Все это напомнило мне эпизод из книги Отто Мэнхен-Хельфена «Путешествие в Туву» о том, как в Кызыле в 1929 году показывали фильм «Мать». Он так точно описал там реакцию зрителей!

Вспоминаю эту занимательную книгу, кстати, ее перевод на английский был также одним из проектов «Друзей Тувы», а из памяти не выходит загадочный англичанин, установивший около ста лет назад первый знак с надписью «Центр Азии». Интересно, появились ли новые догадки по поводу личности этого путешественника.

– Намного ли выросла американская армия тувинских фанатов с конца прошлого века?

– Трудно сказать. Статистики уже никто не ведет. Я знаю, что сегодня намного больше людей знает о Туве, прежде всего благодаря уникальной музыкальной традиции. Для народа численностью в двести сорок тысяч человек музыкальный вклад Тувы в мировую культуру просто огромен.

ФАКЕЛ НЕ ПОГАС

– В последнее время вы несколько отошли от дел. Я имею в виду деятельность общества Друзей Тувы. Почему?

– Семейная жизнь поглощает все больше и больше, оставляя совсем немного времени на другие заботы. Моим детям Йену и Николь сегодня уже 12 и 14 лет. К тому же, как я уже признался, очень многое из тувинского притяжения было для меня в загадочности Тувы, отдаленности, информационной закрытости. Для нас с Ричардом Фейнманом в этом был вызов. Но факел не погас. Его несут другие. Я пережил счастливые минуты, когда смотрел фильм «Чингиз-блюз» братьев Роко и Адриана Белич. Очень многое взял на свои плечи Эрик Слон (прим.: Эрик Слон покончил жизнь самоубийством в декабре 2003 года, его прах по его завещанию был развеян в окрестностях Кызыла).

– Сайт Друзей Тувы сегодня один из главных источников информации о республике для иностранцев. Кто после трагической смерти Эрика Слона поддерживает многочисленные англоязычные интернет-ресурсы о Туве?

– Уход из жизни Эрика Слона, страдавшего от биполярного расстройства, как я понимаю, болезни, известной также и в Туве, для нас большая потеря. Он создал и поддерживал англоязычные тувинские порталы. Теперь основным из них www.FoTuva.org занимается Керри Якобоски, кстати, он же был и его инициатором. Я рад, что сайт Тува-Онлайн, англоязычную версию которого (www.tuva-online.infо) разработал Эрик Слон, продолжает действовать (прим.: английская версия сайта после смерти Эрика Слона размещена по одному адресу с русской www.tuvaonline.ru).  Я также признателен хоомейжи Конгар-оолу Ондару и другим тувинским друзьям за то, что в апреле они провели в пригороде Кызыла церемонию прощания с Эриком Слоном.

Я также признателен хоомейжи Конгар-оолу Ондару и другим тувинским друзьям за то, что в апреле они провели в пригороде Кызыла церемонию прощания с Эриком Слоном.

– Ральф, в чем вы видите основные перспективы развития республики?

– Я думаю, что пока Тува сильна своими культурными традициями, которые, насколько мне известно, успешно возрождаются и поддерживаются, и при этом сохраняются добрые отношения с русскими, как за пределами Тувы, так и внутри республики, у вас хорошие перспективы. Конечно же, не надо забывать экономику, экологию, образование. Это также очень важно. Это мнение стороннего наблюдателя, и воспримите его как доброе пожелание, а не как патерналистский совет свысока.

– Думаете ли вы приехать в Туву снова?

– У меня есть чувство, что я обязательно снова приеду в Туву. Приеду по какой-то неожиданной счастливой оказии. Другими словами, я не хочу планировать свой будущий визит, а позволю судьбе решить это за меня.

Горячий привет, друзья! Изиг байыр!!!

Беседовала Дина ОЮН

Фото из архива Ральфа Лейтона и Конгар-оола Ондара.

(«Центр Азии» № 7, 18 июня 2005 года)

Фото: 1. Ральф Лейтон и Ричард Фейнман (справа). Конец 70-х годов ХХ века. Калифорния. США.

2. Друзья Конгар-оол Ондар и Ральф Лейтон в студии Бела Флека (слева). Штат Колорадо, 1999 год.

«Tuva or Bast!» «В Туву – любой ценой!»

«Tuva or Bast!» «В Туву – любой ценой!»

(Отрывки из книги Ральфа Лейтона)

УЧИТЕЛЮ ШКОЛЫ № 2, ТУВА, СССР

В рождественские каникулы я побывал в библиотеке Калифорнийского Университета. Там в залежах книг обнаружил «Неизвестную Монголию» («Unknown Mongolia») английского исследователя Дугласа Каррутерса и десяток других книг о Туве.

У Каррутерса Тува фигурировала просто бассейном Верхнего Енисея, а население республики он называл урянхайцами.

Все эти книги, за исключением «Неизвестной Монголии», были на русском языке, значительно превосходящем по сложности даже немецкий. Но у Ричарда был ключ к нему: математические формулы строятся из греческих символов, а греческий, в свою очередь, лежит в основе русского языка, поэтому Патрону удалось расшифровать в них отдельные абзацы. Я обзавелся карманным русско-английским словариком и справлялся в нем по каждому слову.

На одной из этих библиотечных книг была фотография. На ней здание правительства – деревянная изба, а рядом великолепная белая юрта. Мы не удержались от шуток по поводу президента Тувы, проводящего сиесту в Белой юрте.

В другой было сразу несколько фото Кызыла. Здание правительства нам было уже знакомо. На остальных были запечатлены штаб-квартира республиканской партии, почта и гостиница. Так как сделаны были эти снимки с разных точек и включали сразу несколько зданий, то сопоставляя их, мы смогли по кусочкам собрать приблизительную карту Кызыла. Ни на одном из фото не было более одного авто.

Одна из фотографий привлекла мое внимание немного позднее. Школа № 2. Из чего я сделал вывод, что в Кызыле должны быть, соответственно, по крайней мере, две школы. Я понял, что именно к ним и должны быть адресованы мои послания в Туву: я учитель, так почему бы не написать тувинскому коллеге и не спросить, каким образом его или ее можно навестить.

Я связался с Мэри Флеминг Цирин, с которой приятельствовал в пору своего студенчества в Калифорнийском университете, она тогда писала диссертацию по русскому языку. Мэри вспомнила меня и согласилась написать короткое письмо УЧИТЕЛЮ ШКОЛЫ № 2 ГОРОДА КЫЗЫЛА. Ради справедливости я отправил такое же письмо и в школу № 1, Кызыл, Тува, СССР. Ни на одно из них ответа я так и не получил.

КЫЗЫЛ – СОВЕТСКИЙ ГОРОД АТОМЩИКОВ

В библиотеке Калифорнийского университета я обнаружил также и статью, в которой утверждалось, что Кызыл – советский город атомщиков. Это следовало из того, что Тува изолирована и окружена горами, богатыми ураном. Другая статья в «Christian Science Monitor» сообщала:

«...согласно официальной версии Танну-Тува... попросила о вхождении в состав Советского Союза. Соответствующее разрешение было получено, точно также как четыре года до этого оно было дано трем прибалтийским республикам.

В случае с Танну-Тувой открытие больших залежей урана, впервые обнаруженных в Советском Союзе на пороге атомного века, видимо, и является причиной для изменения правового статуса республики».

Да-а-а, подумалось, если Кызыл – это советский Лос-Аламос (центр ядерной физики в США), то вряд ли КГБ поверит в то, что физик Ричард Фейнман хочет там побывать исключительно из-за необычности его названия.

ФАНТАСТИКА! ОНИ СДЕЛАЛИ ПЕРЕДАЧУ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАС!

Когда я вернулся в Калифорнию, в накопившейся почте обнаружил ответ на свое письмо в редакцию «Радио Москвы». В нем сообщалось, что 17 января один из выпусков радиопрограммы «Путешествуем по Советскому Союзу» («Round about the Soviet Union») будет посвящен Туве. Как здорово, подумал я, что мы вовремя им написали.

3 января за две недели до назначенного эфира для проверки частоты и качества сигнала я настроился на передачу. Диктор объявил: «Сегодня наша программа посвящена Камчатке».

Через неделю я повторил попытку. На этот раз ведущий анонсировал: «Сегодня мы расскажем о Молдавской Советской Социалистической Республике».

17 января после обеда пришел Ричард. Мы немного постучали на барабанах, когда мой будильник в 9 часов вечера, за 15 минут до начала программы, подал сигнал. Я включил радиоприемник и настроился на нужную волну. Сигнал был громким и четким.

За секунды до начала я включил магнитофонную запись. Диктор объявил: «Тема нашей программы была подсказана нашим радиослушателем из американского города Альтадена, штат Калифорния, Ральфом Лейтоном. Сегодня мы отправимся в Туву, расположенную в самом центре Азии».

«Фантастика! Они сделали передачу специально для нас!» – воскликнул Ричард. Большую часть передачи заняла информация, которую мы уже вычитали из Большой Советской Энциклопедии. На этот раз названия районов коверкались или просто перевирались.

Затем последовала история, которую мы никогда до этого не слышали. Оказывается, в прошлом шаманы изготовляли свою одежду и обувь из асбеста (по-тувински – горной шерсти, как я выяснил позднее), что позволяло им танцевать на горячих углях, демонстрируя таким образом свои сверхъестественные способности.

Далее следовала партийно-общественная рутина о том, как Тува вошла в 1944 году в Советский Союз, и как она замечательно живет при социализме. В конце рассказчик добавил: «Хотя Тува была отрезана от внешнего мира в прошлом, сейчас туда легко добраться. Сегодня любой может совершить комфортабельный перелет на самолете из Москвы в Кызыл».

Диктор снова упомянул мое имя и фоновая музыка постепенно затихла. Мы были взволнованны.

«В Туву легко добраться, – повторил Ричард. – Они сами это сказали!»

Мы сразу же уселись за письмо в редакцию радио. Я уже было хотел предложить, чтобы Альтадена и Кызыл стали городами-побратимами, но Ричард меня урезонил, предложив не отклоняться от главной цели. «Все, что мы должны сделать – это поблагодарить «Радио Москвы» за передачу, напомнить, что они сообщили о том, что в Туву легко попасть и затем попросить помочь нам добраться туда».

МЕНЯ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ОСТАНОВИТЬ

Некая Евгения Степанова в ответ на мой запрос в редакцию радио написала: «Я позвонила в Интурист, и мне сообщили, что так как у них нет представительства в Туве, поездки для иностранных туристов в этот регион не организуются».

Возможно, Тува была вполне доступной для москвичей, но не для нас – американцев. Мы должны были бы об этом догадаться сами, а не верить всему, что вещалось на волне московского радио!

Но меня нельзя было остановить. «Если в Туве нет представительства Интуриста, – думал я, – то почему бы там его не открыть?» И я разработал целый план из четырех пунктов:

1. Я напишу статью о замечательной Туве, известной своими удивительными марками, как будто я там уже побывал. Я буду писать в неопределенно-личной форме типа «Когда ты приезжаешь в Туву, то тебе открываются...» и предложу эту статью туристическим журналам.

2. Ее напечатают. Там же будет содержаться подсказка читателю, как организовать путешествие в Туву: «Обратитесь в представительство Интуриста (адрес прилагается)».

3.Мы договариваемся со всеми нашими многочисленными друзьями и знакомыми, чтобы они забросали Интурист письмами о том, что в одном из журналов они вычитали об удивительной Туве и теперь хотели бы получить более подробную информацию.

4.В ответ на этот «валовый спрос» Интурист открывает свое представительство в Кызыле. (Не беда, что в итоге в Туву отправятся только двое, и офис придется через месяц закрыть).

Ричард в ужасе качал головой, но так и не смог меня от этого отговорить.

Я написал статью «Путешествие в пятый угол света» и разослал ее в дюжину туристических журналов. Далее пункта 1 мой план так и не продвинулся.

УВАЖАЕМЫЙ ПРОФЕССОР РИЧАРД ФЕЙНМАН, ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ ПРИГЛАСИТЬ ВАС…

Он жил взаймы. И после четвертой операции его время стремительно истекало. Патрон все чаще выглядел подавленным и уставшим. Но как только разговор касался Тувы, следы болезни тотчас исчезали. Лицо светилось, глаза блестели, в такие моменты он заражал собеседников жаждой жизни.

Для всех нас казалось очевидным, что у болезни Ричарда скорее психологические причины.

«Даже если это и так, сдать некоторые анализы не помешает», – заявил его лечащий врач доктор Ким.

Через неделю – 15 февраля 1988 года – Ричард Фейнман умер. До Москвы это известие добиралось долго. В начале марта Гвенет (супруга Ричарда) получила письмо из России, датированное 19 февраля 1988 года. Верхнюю часть фирменного бланка украшали сразу два бюста Ленина. В письме сообщалось:

«Уважаемый Профессор Ричард Фейнман, для меня большая честь пригласить Вас, Вашу супругу и четырех Ваших коллег посетить Советский Союз в качестве гостей Академии наук СССР.

Член-корреспондент Академии наук СССР, профессор А.П.Капица сообщил мне о Вашем желании побывать в Тувинской АССР и познакомиться с ее достопримечательностями. Мы считаем наиболее благоприятным временем для такого визита май-июнь текущего года. Ваша поездка может продлиться 3-4 недели.

Я надеюсь, что в ходе этого путешествия у Вас будет возможность встретиться с советскими коллегами в Новосибирске и Москве, которые хорошо знакомы с вашей научной деятельностью и работами, и будут рады такой встрече.

С удовольствием сообщаю, что Академия наук покроет все расходы по пребыванию Вас и Ваших коллег в Советском Союзе.

Искренне Ваш академик Е.П.Велихов»

МЕСТО, К КОТОРОМУ ТАК ДОЛГО СТРЕМИЛИСЬ…

Мы с Фиби решили все же воспользоваться приглашением Ламина (новосибирский ученый) и благодаря его усилиям летом 1988 года оказались в Туве.

Наши тувинские «мероприятия» включали: наблюдение за яками, верблюдами и оленями, правда, в кинофильме; осмотр уже знакомых по фото зданий в центре Кызыла, включая и знаменитое здание правительства; встречи с местными жителями; посещение пионерского лагеря, где нам, видимо, были оказаны такие же почести, что когда-то выпали и на долю Саманты Смит.

Мы проехали мимо нескольких чабанских юрт, чтобы в итоге провести вечер в парадной юрте, специально установленной к нашему визиту, в компании местного политика. Мы знакомились с миром точно также, как это делают вице-президенты, и если бы не десятки книг и карт, над которыми я просиживал днями до визита в Туву, я мог бы подумать, что в принципе ВИДЕЛ ТУВУ!

В сопровождении нашего друга по переписке Ондара Дарымаа мы проплыли по Енисею до Тоора-Хема, а далее на автобусе добрались до новой туристической базы на озере Азас, где вечерние развлечения для молодежи состояли в основном из коллективных просмотров фильмов с Брюсом Ли, дублированных сначала на английский, а затем на русский язык.

Во время одной из прогулок по лесу мы спустились с главной тропинки к источнику. Лоскуты ткани, украшавшие кусты и деревья, напоминали подобные святилища в Армении и Корее. Ондар, прежде чем напиться у источника, молча молился местным духам.

По возвращении в Кызыл мы побывали у легендарного места, к которому так долго стремились – у обелиска «Центр Азии». Казалось, что этот монумент и есть посмертный мемориал Ричарда.

Ralph Leighton, «Tuva or Bust», издательство В.В.Нортон и компания, Нью-Йорк, 1991 год.

Отрывки из книги. Перевод с английского Дины Оюн

http://www.centerasia.ru/issue/2005/7/5216-leighton.html